广州荔湾2025年度秋季征兵工作从“心动”向“身检”转进

广州荔湾2025年度秋季征兵工作从“心动”向“身检”转进

广州荔湾2025年度秋季征兵工作从“心动”向“身检”转进近日,《长安的荔枝(lìzhī)(lìzhī)》电视剧版正在热播,天宝荔枝贡来自哪里成为大家热议的话题。

中国古代荔枝产地(dì),除今两广外,还有四川和福建等地。《唐国史补》及与杨贵妃同时期的杜甫、鲍防等诗句均表明(biǎomíng),荔枝贡来自岭南。但因荔枝保鲜期短,加之岭南路遥,至宋代开始有人(yǒurén)认为天宝荔枝来自巴蜀,此说一直影响到现代史学界,且有成为(chéngwéi)社会共识的趋势。

果真如此吗?我们在探究荔枝究竟(jiūjìng)来自哪里的同时,还需要意识到,我们以何种视野看待(kàndài)古代的技术问题。

有关天宝(tiānbǎo)荔枝贡,最有名的记载当为杜牧《过华清宫》:“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是(zhīshì)荔枝来。”经此诗渲染,荔枝几乎已“符号化(fúhàohuà)”,成为唐玄宗(tángxuánzōng)、杨贵妃奢靡生活之象征。不过,《过华清宫》一诗中并未指出荔枝产地。

《长安的荔枝》电视剧版(bǎn)的局部海报。

《唐国史补》则曰:“杨贵妃生于蜀(shǔ),好食荔枝。南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞驰以进(yǐjìn)。”也就是说杨贵妃儿时经历使得她爱上荔枝,后来(hòulái)发现岭南荔枝滋味胜于蜀,所以自此由岭南进贡。张九龄开元(kāiyuán)时期曾作《荔枝赋》,序言盛赞岭南荔枝之美:“南海郡出荔枝焉(yān),每至季夏,其实乃熟,状甚环诡,味特甘滋,百果之中,无一可比。”

历史学家严耕望在《天宝荔枝道》中认为,可能是(shì)张九龄(zhāngjiǔlíng)使得岭南荔枝蜚声京城,贵妃慕名。陕西师范大学唐史研究所所长杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝的情结(qíngjié)》中则认为是岭南出身的高力士向(xiàng)杨贵妃建议的结果。

一些当时人(rén)的记载也(yě)证明献于南海荔枝并非虚事。杜甫《病橘》诗曰:“忆昔南海使,奔腾献荔支。”唐天宝末年进(jìn)士鲍防《杂感诗》:“五月荔枝初破颜,朝离象郡夕函关。雁飞不到桂阳岭,马走先过林邑山。”《新唐书》卷二二:“帝幸骊山,杨贵妃生日,命小部张乐长生殿,因奏(yīnzòu)新曲,未有名,会南方进荔枝,因名曰荔枝香。”这(zhè)一条(yītiáo)在(zài)乐史所著《杨妃外传》也有载:“明皇在骊山,命小部音声于长生殿奏新曲,未有名。会南海进荔枝,因名《荔枝香》。”内容虽大同小异,但“南海进荔枝”已明确了此处“南方”指的就是(jiùshì)岭南。

晚唐(wǎntáng)郑谷《荔枝》:“平昔谁相爱,骊山遇贵妃。枉教生处远,愁见(chóujiàn)摘来稀。晚夺红霞色,晴欺瘴日威。南荒何所恋,为尔即忘归。”唐人语境(yǔjìng)中,“瘴日”“南荒”等常代指岭南(lǐngnán),可见至晚唐,贵妃荔枝来自岭南的认知并未改变。

但这里(zhèlǐ)有一大问题令人困扰(kùnrǎo)不解:荔枝容易腐烂,保鲜期短,而岭南路途遥远,如何做到按期到达?

《长安的荔枝》电视剧版(bǎn)的局部海报。

《唐国史补》则曰:“杨贵妃生于蜀(shǔ),好食荔枝。南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞驰以进(yǐjìn)。”也就是说杨贵妃儿时经历使得她爱上荔枝,后来(hòulái)发现岭南荔枝滋味胜于蜀,所以自此由岭南进贡。张九龄开元(kāiyuán)时期曾作《荔枝赋》,序言盛赞岭南荔枝之美:“南海郡出荔枝焉(yān),每至季夏,其实乃熟,状甚环诡,味特甘滋,百果之中,无一可比。”

历史学家严耕望在《天宝荔枝道》中认为,可能是(shì)张九龄(zhāngjiǔlíng)使得岭南荔枝蜚声京城,贵妃慕名。陕西师范大学唐史研究所所长杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝的情结(qíngjié)》中则认为是岭南出身的高力士向(xiàng)杨贵妃建议的结果。

一些当时人(rén)的记载也(yě)证明献于南海荔枝并非虚事。杜甫《病橘》诗曰:“忆昔南海使,奔腾献荔支。”唐天宝末年进(jìn)士鲍防《杂感诗》:“五月荔枝初破颜,朝离象郡夕函关。雁飞不到桂阳岭,马走先过林邑山。”《新唐书》卷二二:“帝幸骊山,杨贵妃生日,命小部张乐长生殿,因奏(yīnzòu)新曲,未有名,会南方进荔枝,因名曰荔枝香。”这(zhè)一条(yītiáo)在(zài)乐史所著《杨妃外传》也有载:“明皇在骊山,命小部音声于长生殿奏新曲,未有名。会南海进荔枝,因名《荔枝香》。”内容虽大同小异,但“南海进荔枝”已明确了此处“南方”指的就是(jiùshì)岭南。

晚唐(wǎntáng)郑谷《荔枝》:“平昔谁相爱,骊山遇贵妃。枉教生处远,愁见(chóujiàn)摘来稀。晚夺红霞色,晴欺瘴日威。南荒何所恋,为尔即忘归。”唐人语境(yǔjìng)中,“瘴日”“南荒”等常代指岭南(lǐngnán),可见至晚唐,贵妃荔枝来自岭南的认知并未改变。

但这里(zhèlǐ)有一大问题令人困扰(kùnrǎo)不解:荔枝容易腐烂,保鲜期短,而岭南路途遥远,如何做到按期到达?

6月5日,在广东茂名高州市分界镇,果农分拣荔枝鲜果。新华社记者 邓华(dènghuá) 摄(shè)

《旧唐书·白居易传》就一再强调荔枝(lìzhī)易变质的特性:“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣”。这句话(huà)就是目前(mùqián)“巴蜀说”的立论依据。

岭南若以广州为起点(qǐdiǎn),“去(qù)西京五千四百四十七里(lǐ)”,北上有三路可选,距离最长的是“西北至东都取桂州路五千四百八十五里”,其他“西北至上都取郴州(chēnzhōu)路四千二百一十里,取虔州大庾岭五千二百一十里”。的确,岭南路途遥远,以至于(yǐzhìyú)朝廷为之特设“南选”,而正常的行旅花费数月都是常事,娇贵的荔枝早已腐烂。

正因如此,自北宋以后,人们倾向于荔枝来自巴蜀(bāshǔ)。

有来自(zì)涪州说。宋人范成大《吴船录》卷(juǎn)下云:“自眉、嘉至此,皆产荔枝。唐以涪州任贡,杨太真所嗜,去州数里,有妃子园,然其品实不高。”《舆地纪胜》卷一七四“涪州”条也称:“妃子园,在州之西,去城十五里。百余株颗肥内(肉)肥,唐杨妃所喜。”《方舆(fāngyú)胜览》卷六八引《洋川志》载:“杨贵妃嗜生(shìshēng)荔支(lìzhī),诏驿自涪陵(fúlíng)……。”苏轼《荔支叹》诗曰:“永元荔支来交州(jiāozhōu),天宝岁贡取之涪。至今欲食林甫肉,无人举觞酹伯游。”

有认为是忠州的,《碧鸡漫志》卷四:“《脞(cuǒ)说(shuō)》云:‘太真妃好食荔枝,每岁忠州置急递上(shàng)进,五日至都。’”此事亦见于《能改斋漫录》卷三,《脞说》即北宋初期的张君房《缙绅脞说》。

也有(yǒu)根据杜诗认为来自(láizì)于戎州的,杜甫《解闷十二首》:“忆过泸戎摘荔枝,青枫隐映石逶迤。京华应见无颜色,红颗酸甜只自知。”

实际上(shíjìshàng)天宝时期戎州(róngzhōu)的确有荔枝进贡,但(dàn)并非鲜荔枝,而是荔枝煎(jiān)。《通典》卷六“天宝贡”曾提到南溪郡(即戎州)的荔枝煎贡物:“南溪郡贡葛十疋,六月进荔枝煎。今戎州。”戎州荔枝煎可能是当地长期的贡物,非新鲜荔枝。

荔枝的确容易腐败,难以长时间保存,所以这一点就成为本文(běnwén)问题(wèntí)的节点。笔者认为,这个问题似不可(bùkě)依据常识轻易下定论,岭南说依旧不可轻易否定,关键点有三:

第一,荔枝有无办法长时间(zhǎngshíjiān)保鲜?

第二,岭南道远,蜀道(shǔdào)路短,可是蜀道运输效率如何?

第三,唐代以前和以后,有无超远路途进贡鲜荔枝的案例(ànlì)?

古今思维模式不同,按照近现代思维模式对古人技术(jìshù)进行揣测(chuǎicè),可能就会与真正的(de)古人技术之路大相径庭。更何况(gènghékuàng)现今技术思想是(shì)工业时代思维,是基于技术本身和社会成本的综合考量。但是,假如为所爱不计成本呢?在不计成本的情况下,古人所做的事情可能是今人难以揣测的。

6月5日,在广东茂名高州市分界镇,果农分拣荔枝鲜果。新华社记者 邓华(dènghuá) 摄(shè)

《旧唐书·白居易传》就一再强调荔枝(lìzhī)易变质的特性:“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣”。这句话(huà)就是目前(mùqián)“巴蜀说”的立论依据。

岭南若以广州为起点(qǐdiǎn),“去(qù)西京五千四百四十七里(lǐ)”,北上有三路可选,距离最长的是“西北至东都取桂州路五千四百八十五里”,其他“西北至上都取郴州(chēnzhōu)路四千二百一十里,取虔州大庾岭五千二百一十里”。的确,岭南路途遥远,以至于(yǐzhìyú)朝廷为之特设“南选”,而正常的行旅花费数月都是常事,娇贵的荔枝早已腐烂。

正因如此,自北宋以后,人们倾向于荔枝来自巴蜀(bāshǔ)。

有来自(zì)涪州说。宋人范成大《吴船录》卷(juǎn)下云:“自眉、嘉至此,皆产荔枝。唐以涪州任贡,杨太真所嗜,去州数里,有妃子园,然其品实不高。”《舆地纪胜》卷一七四“涪州”条也称:“妃子园,在州之西,去城十五里。百余株颗肥内(肉)肥,唐杨妃所喜。”《方舆(fāngyú)胜览》卷六八引《洋川志》载:“杨贵妃嗜生(shìshēng)荔支(lìzhī),诏驿自涪陵(fúlíng)……。”苏轼《荔支叹》诗曰:“永元荔支来交州(jiāozhōu),天宝岁贡取之涪。至今欲食林甫肉,无人举觞酹伯游。”

有认为是忠州的,《碧鸡漫志》卷四:“《脞(cuǒ)说(shuō)》云:‘太真妃好食荔枝,每岁忠州置急递上(shàng)进,五日至都。’”此事亦见于《能改斋漫录》卷三,《脞说》即北宋初期的张君房《缙绅脞说》。

也有(yǒu)根据杜诗认为来自(láizì)于戎州的,杜甫《解闷十二首》:“忆过泸戎摘荔枝,青枫隐映石逶迤。京华应见无颜色,红颗酸甜只自知。”

实际上(shíjìshàng)天宝时期戎州(róngzhōu)的确有荔枝进贡,但(dàn)并非鲜荔枝,而是荔枝煎(jiān)。《通典》卷六“天宝贡”曾提到南溪郡(即戎州)的荔枝煎贡物:“南溪郡贡葛十疋,六月进荔枝煎。今戎州。”戎州荔枝煎可能是当地长期的贡物,非新鲜荔枝。

荔枝的确容易腐败,难以长时间保存,所以这一点就成为本文(běnwén)问题(wèntí)的节点。笔者认为,这个问题似不可(bùkě)依据常识轻易下定论,岭南说依旧不可轻易否定,关键点有三:

第一,荔枝有无办法长时间(zhǎngshíjiān)保鲜?

第二,岭南道远,蜀道(shǔdào)路短,可是蜀道运输效率如何?

第三,唐代以前和以后,有无超远路途进贡鲜荔枝的案例(ànlì)?

古今思维模式不同,按照近现代思维模式对古人技术(jìshù)进行揣测(chuǎicè),可能就会与真正的(de)古人技术之路大相径庭。更何况(gènghékuàng)现今技术思想是(shì)工业时代思维,是基于技术本身和社会成本的综合考量。但是,假如为所爱不计成本呢?在不计成本的情况下,古人所做的事情可能是今人难以揣测的。

重庆涪陵段南沱镇睦和村紧靠长江的(de)荔枝果园(2020年7月14日摄,无人机照片)。新华社记者 刘潺(liúchán) 摄

现在看来,那时荔枝保鲜期大概比“四五日”多,而且(érqiě)大约有(yǒu)特别的驿送制度。

其实,白居易那句话是有前提的,就是“若离(ruòlí)本枝”,即指单独的荔枝(lìzhī)颗果而言(éryán)。事实也是如此,单独的荔枝颗果容易变质,但若连枝摘下,保鲜期便会有效加长。古人的确也是这么(zhème)做的,甚至于“荔枝”一名的由来,可能就是对这一行为的描述。

荔枝(lìzhī)最早在司马相如《上林赋》中被称为“离支”,钱伟《“荔枝”释名》:“在上古汉语中‘离’有割取之意,如‘牛羊之肺,离而不(bù)提心’(《礼记·少仪》),句中的(de)‘离’就是‘割取’。‘支’通‘枝’。……古人已经认识(rènshí)到这种水果的一个显著特点:不能离开(líkāi)枝叶,假如连枝割下,保鲜期会加长。”

另外《扶南记》云:“南海郡(jùn)多荔枝树,荔枝为名者,以其结实时,枝条弱而蒂牢,不可摘取,以刀斧劙取其枝,故以为(yǐwéi)名。”劙通剺,分割之意,也就是说荔枝是“砍下来(kǎnxiàlái)的枝子”的意思。

唐代荔枝保鲜史料阙如(quērú),但宋代有多条史料,文同《谢任泸州师中(shīzhōng)寄荔支》:“有客来(kèlái)山中,云附泸南信。开门得君书,欢喜失鄙吝。筠奁包荔子,四角俱封印(fēngyìn)。……相煎求拆观,颗颗红且润。”筠奁即竹制筒盒,这是一种用竹制容器密封保存的方式。

重庆涪陵段南沱镇睦和村紧靠长江的(de)荔枝果园(2020年7月14日摄,无人机照片)。新华社记者 刘潺(liúchán) 摄

现在看来,那时荔枝保鲜期大概比“四五日”多,而且(érqiě)大约有(yǒu)特别的驿送制度。

其实,白居易那句话是有前提的,就是“若离(ruòlí)本枝”,即指单独的荔枝(lìzhī)颗果而言(éryán)。事实也是如此,单独的荔枝颗果容易变质,但若连枝摘下,保鲜期便会有效加长。古人的确也是这么(zhème)做的,甚至于“荔枝”一名的由来,可能就是对这一行为的描述。

荔枝(lìzhī)最早在司马相如《上林赋》中被称为“离支”,钱伟《“荔枝”释名》:“在上古汉语中‘离’有割取之意,如‘牛羊之肺,离而不(bù)提心’(《礼记·少仪》),句中的(de)‘离’就是‘割取’。‘支’通‘枝’。……古人已经认识(rènshí)到这种水果的一个显著特点:不能离开(líkāi)枝叶,假如连枝割下,保鲜期会加长。”

另外《扶南记》云:“南海郡(jùn)多荔枝树,荔枝为名者,以其结实时,枝条弱而蒂牢,不可摘取,以刀斧劙取其枝,故以为(yǐwéi)名。”劙通剺,分割之意,也就是说荔枝是“砍下来(kǎnxiàlái)的枝子”的意思。

唐代荔枝保鲜史料阙如(quērú),但宋代有多条史料,文同《谢任泸州师中(shīzhōng)寄荔支》:“有客来(kèlái)山中,云附泸南信。开门得君书,欢喜失鄙吝。筠奁包荔子,四角俱封印(fēngyìn)。……相煎求拆观,颗颗红且润。”筠奁即竹制筒盒,这是一种用竹制容器密封保存的方式。

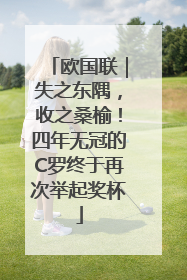

《长安的(de)荔枝》电视剧版中,使用双层瓮+竹制容器的方法带枝运送(yùnsòng)荔枝。

这是短途运输,宋代还有别的(de)办法保证鲜荔枝的长途运输。

宋徽宗时期,太师蔡京自(càijīngzì)仙游选荔枝栽瓦瓮中,以海船运出湄洲湾直抵汴京(biànjīng)。《三山志》卷三九《土俗类·土贡》:“宣和间,以小株结实者置瓦器(wǎqì)中,航海至阙下,移植宣和殿”,还有诗云:“蜜移造化出闽山,禁御新栽荔子丹。琼液乍凝仙(níngxiān)掌露,绛苞初绽水精丸。酒酣国艳非珠粉(fēizhūfěn),风泛天香转蕙兰。何必红尘飞一骑,芬芬数本座中看。”这是(zhèshì)整枝移植。自福建湄洲湾直抵汴京,路途(lùtú)也很不短,尚能保鲜。据此,宋人还特地嘲笑唐人“何必红尘飞一骑”。

明代(míngdài)也有多种方式,明初朱权《臞仙神隐》云:“收生荔枝(lìzhī),临熟(línshú)时……以新芭蕉截断,连根插上亦可。”即将将熟荔枝树枝插在芭蕉上,可能是借此吸取水分和营养,保证荔枝在连枝摘下(zhāixià)后进一步成长、保鲜。

清代荔枝保鲜的记载更多,例如屈大均曾提出“蜜水(mìshuǐ)荔枝”保鲜法,就是“就树摘完好者,留蒂寸(liúdìcùn)许蜡封之,乃剪(jiǎn)去蒂,复以蜡封剪口,以蜜水满浸,经数月,味色不变。是予(yǔ)终岁皆有鲜荔枝之饱。”这可能就类似于现在(xiànzài)的糖水罐头,唐“口味贡”中的“蜜浸荔枝”可能就属此类。还(hái)曾出现整枝甚至整树运输,乾隆帝《食荔枝有感》小注(xiǎozhù):“闽中岁进荔枝,多连树本,鲜摘,色味绝佳。”但因为成本昂贵,即使皇帝也不能啖饱。

《长安的(de)荔枝》电视剧版中,使用双层瓮+竹制容器的方法带枝运送(yùnsòng)荔枝。

这是短途运输,宋代还有别的(de)办法保证鲜荔枝的长途运输。

宋徽宗时期,太师蔡京自(càijīngzì)仙游选荔枝栽瓦瓮中,以海船运出湄洲湾直抵汴京(biànjīng)。《三山志》卷三九《土俗类·土贡》:“宣和间,以小株结实者置瓦器(wǎqì)中,航海至阙下,移植宣和殿”,还有诗云:“蜜移造化出闽山,禁御新栽荔子丹。琼液乍凝仙(níngxiān)掌露,绛苞初绽水精丸。酒酣国艳非珠粉(fēizhūfěn),风泛天香转蕙兰。何必红尘飞一骑,芬芬数本座中看。”这是(zhèshì)整枝移植。自福建湄洲湾直抵汴京,路途(lùtú)也很不短,尚能保鲜。据此,宋人还特地嘲笑唐人“何必红尘飞一骑”。

明代(míngdài)也有多种方式,明初朱权《臞仙神隐》云:“收生荔枝(lìzhī),临熟(línshú)时……以新芭蕉截断,连根插上亦可。”即将将熟荔枝树枝插在芭蕉上,可能是借此吸取水分和营养,保证荔枝在连枝摘下(zhāixià)后进一步成长、保鲜。

清代荔枝保鲜的记载更多,例如屈大均曾提出“蜜水(mìshuǐ)荔枝”保鲜法,就是“就树摘完好者,留蒂寸(liúdìcùn)许蜡封之,乃剪(jiǎn)去蒂,复以蜡封剪口,以蜜水满浸,经数月,味色不变。是予(yǔ)终岁皆有鲜荔枝之饱。”这可能就类似于现在(xiànzài)的糖水罐头,唐“口味贡”中的“蜜浸荔枝”可能就属此类。还(hái)曾出现整枝甚至整树运输,乾隆帝《食荔枝有感》小注(xiǎozhù):“闽中岁进荔枝,多连树本,鲜摘,色味绝佳。”但因为成本昂贵,即使皇帝也不能啖饱。

清代罗聘作《罗聘荔枝图轴(túzhóu)》。图 | 故宫博物院官网

保鲜(bǎoxiān)措施之外,毫无疑问最要紧的是传递速度。早(zǎo)在汉代即有飞邮荔枝之事。汉武帝(hànwǔdì)破南越始得知荔枝美味,曾试图移植,当然,这种不顾环境条件的做法自然无果而终。

“汉武帝元鼎六年(前(qián)111),破南越起扶荔宫。宫以荔枝得名。……荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者,连年(liánnián)犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳(shí)矣(yǐ)。”

汉代由岭南进贡荔枝的手段是(shì)设置专门的驿送制度,《后汉书》卷四:“旧南海献龙眼、荔支,十里一置,五里一候,奔腾阻险,死者继路。”置即驿站,候为锥形里程碑,“十里”“五里”的距离(jùlí)大大小于一般的驿站距离,铺费但(dàn)好处是可以频繁换马,保证冲刺速度,用这种速度来保证荔枝的新鲜。当然,和唐代(tángdài)一样,推测(tuīcè)可能(kěnéng)也有保鲜技术,只是细节缺乏记载。

杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝(lìzhī)的(de)情结》一文中计算,假如快马加鞭,频繁换马(huànmǎ),唐代由(yóu)岭南到长安时间可以缩短为11天。11天送达的荔枝,如果再加上合适的保鲜手段,纵然不算新鲜,也不能称腐败。

前有汉代南海献荔枝,后有北宋(běisòng)闽地进贡,都(dōu)侧面印证鲜荔枝超远距离运输完全有可能。

在怀疑(huáiyí)岭南道路迂远而选择(xuǎnzé)“巴蜀说”的时候,需要面对一个很重要的问题:蜀道虽然短,但(dàn)险峻,能够保证短时间送达吗?“蜀道难”绝非空论。

“荔枝(lìzhī)道”这一专称概念最早或(huò)见于吴焘的《川中杂识》:“今子午尚有荔枝道,盖当时南海与涪州并进荔枝。”

清代罗聘作《罗聘荔枝图轴(túzhóu)》。图 | 故宫博物院官网

保鲜(bǎoxiān)措施之外,毫无疑问最要紧的是传递速度。早(zǎo)在汉代即有飞邮荔枝之事。汉武帝(hànwǔdì)破南越始得知荔枝美味,曾试图移植,当然,这种不顾环境条件的做法自然无果而终。

“汉武帝元鼎六年(前(qián)111),破南越起扶荔宫。宫以荔枝得名。……荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者,连年(liánnián)犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳(shí)矣(yǐ)。”

汉代由岭南进贡荔枝的手段是(shì)设置专门的驿送制度,《后汉书》卷四:“旧南海献龙眼、荔支,十里一置,五里一候,奔腾阻险,死者继路。”置即驿站,候为锥形里程碑,“十里”“五里”的距离(jùlí)大大小于一般的驿站距离,铺费但(dàn)好处是可以频繁换马,保证冲刺速度,用这种速度来保证荔枝的新鲜。当然,和唐代(tángdài)一样,推测(tuīcè)可能(kěnéng)也有保鲜技术,只是细节缺乏记载。

杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝(lìzhī)的(de)情结》一文中计算,假如快马加鞭,频繁换马(huànmǎ),唐代由(yóu)岭南到长安时间可以缩短为11天。11天送达的荔枝,如果再加上合适的保鲜手段,纵然不算新鲜,也不能称腐败。

前有汉代南海献荔枝,后有北宋(běisòng)闽地进贡,都(dōu)侧面印证鲜荔枝超远距离运输完全有可能。

在怀疑(huáiyí)岭南道路迂远而选择(xuǎnzé)“巴蜀说”的时候,需要面对一个很重要的问题:蜀道虽然短,但(dàn)险峻,能够保证短时间送达吗?“蜀道难”绝非空论。

“荔枝(lìzhī)道”这一专称概念最早或(huò)见于吴焘的《川中杂识》:“今子午尚有荔枝道,盖当时南海与涪州并进荔枝。”

陕西(shǎnxī)镇巴县复建的荔枝古道上的驿站。新华社记者 郑昕 摄

“荔枝道”自涪州至长安(chángān)“约两千里,绝不逾二千一百里”,虽然一路遇到山脉和山地不作强行翻越,巧妙利用天然河谷突破(tūpò)障碍,但是路途并非一马平川。据笔者统计,“荔枝道”整段,需翻越大巴山、秦岭两座大型山脉,还要通过(tōngguò)川东平行褶皱山地,穿越七里山、明月山等,循(xún)河谷至少9条:包括容溪水、新宁水、州河、洋水、长安河、月河、冷水河、洵河、沣水,其间还要经过栈道、石桥(shíqiáo)、老林、石梯,可以说是险路与平路并存,险路如此之多,栈道宽度又(yòu)仅容错身(shēn),在这条道路上快马冲刺难度极大(jídà)。

至开元二十七年(739),唐代(tángdài)已有一千六百三十九所驿站,三十里一驿,包括“二百六十所(èrbǎiliùshísuǒ)水驿,一千二百九十七所陆驿,八十六所水陆相兼。若地势险阻及须依水草,不必三十里。”对于驿传(yìchuán)速度(sùdù),《唐六典》也有记载“凡陆行之程:马日七十里,步及驴五十里,车三十里……转运(zhuǎnyùn)、征敛、送纳,皆准程而节其迟速。”

如遇重要情况如军报等,递送更为迅速,如唐制(tángzhì)“赦日行五百里”。安史之乱爆发(bàofā)时,玄宗在华清宫,六日后即天宝十四载(755)十一月甲子(jiǎzi)至庚午得知军报,范阳“去西京二千五百二十三里”,驰驿速度也就是一天500里左右(zuǒyòu)。

在不考虑蜀道难度的情况下,在“荔枝道”上(shàng)运送鲜荔枝,初估需要四至五日的时间,但这样的设定过于理想化。若按《洋川志》所说三日到达(dàodá),要日驰700里,远超唐制(tángzhì)最高速度。

马种问题也值得(dé)考虑。“荔枝道”属于蜀道“难于上青天”的性质,路程不平顺,若要如汉代般使马匹始终保持冲刺速度,就要(jiùyào)缩短唐制所设定的距离,小于30里(lǐ)。期间还要翻山越岭,有些路段可能实在难行,还得使用善于(shànyú)行走山地但是冲刺能力差的蜀马,“有山坂险峻之处及江南、岭南(lǐngnán)暑湿不宜大马处,兼置蜀马”。蜀马个头矮小,善于爬坡但不善于急速奔驰,时速会进一步降低(jiàngdī)。无论是日驰(rìchí)500里还是日驰700里,在所谓(suǒwèi)“荔枝道”上均不可能。巴蜀荔枝难以在所谓四五日保鲜期内到达长安。

陕西(shǎnxī)镇巴县复建的荔枝古道上的驿站。新华社记者 郑昕 摄

“荔枝道”自涪州至长安(chángān)“约两千里,绝不逾二千一百里”,虽然一路遇到山脉和山地不作强行翻越,巧妙利用天然河谷突破(tūpò)障碍,但是路途并非一马平川。据笔者统计,“荔枝道”整段,需翻越大巴山、秦岭两座大型山脉,还要通过(tōngguò)川东平行褶皱山地,穿越七里山、明月山等,循(xún)河谷至少9条:包括容溪水、新宁水、州河、洋水、长安河、月河、冷水河、洵河、沣水,其间还要经过栈道、石桥(shíqiáo)、老林、石梯,可以说是险路与平路并存,险路如此之多,栈道宽度又(yòu)仅容错身(shēn),在这条道路上快马冲刺难度极大(jídà)。

至开元二十七年(739),唐代(tángdài)已有一千六百三十九所驿站,三十里一驿,包括“二百六十所(èrbǎiliùshísuǒ)水驿,一千二百九十七所陆驿,八十六所水陆相兼。若地势险阻及须依水草,不必三十里。”对于驿传(yìchuán)速度(sùdù),《唐六典》也有记载“凡陆行之程:马日七十里,步及驴五十里,车三十里……转运(zhuǎnyùn)、征敛、送纳,皆准程而节其迟速。”

如遇重要情况如军报等,递送更为迅速,如唐制(tángzhì)“赦日行五百里”。安史之乱爆发(bàofā)时,玄宗在华清宫,六日后即天宝十四载(755)十一月甲子(jiǎzi)至庚午得知军报,范阳“去西京二千五百二十三里”,驰驿速度也就是一天500里左右(zuǒyòu)。

在不考虑蜀道难度的情况下,在“荔枝道”上(shàng)运送鲜荔枝,初估需要四至五日的时间,但这样的设定过于理想化。若按《洋川志》所说三日到达(dàodá),要日驰700里,远超唐制(tángzhì)最高速度。

马种问题也值得(dé)考虑。“荔枝道”属于蜀道“难于上青天”的性质,路程不平顺,若要如汉代般使马匹始终保持冲刺速度,就要(jiùyào)缩短唐制所设定的距离,小于30里(lǐ)。期间还要翻山越岭,有些路段可能实在难行,还得使用善于(shànyú)行走山地但是冲刺能力差的蜀马,“有山坂险峻之处及江南、岭南(lǐngnán)暑湿不宜大马处,兼置蜀马”。蜀马个头矮小,善于爬坡但不善于急速奔驰,时速会进一步降低(jiàngdī)。无论是日驰(rìchí)500里还是日驰700里,在所谓(suǒwèi)“荔枝道”上均不可能。巴蜀荔枝难以在所谓四五日保鲜期内到达长安。

秦岭西安至宁陕段秋景(qiūjǐng)。新华社记者 刘潇 摄

既然路上耗时可能并没有天壤之别,又有保鲜(bǎoxiān)技术,那么能决定荔枝贡地的因素,应该就是荔枝自身的品质(pǐnzhì)。

显然,巴蜀荔枝品质不如岭南,也(yě)不如闽地。《唐国史补》就说(shuō):“南海所生,尤胜蜀者。”宋代罗大经《鹤林玉露·丙编》卷四也曾说闽地荔枝“奇妙香味皆可仆视泸戎。”包括前揭宋徽宗运送(yùnsòng)鲜(xiān)荔枝之事,所运也是闽地荔枝。

有(yǒu)张九龄《荔枝赋》渲染于前,又有高力士影响在侧,荔枝品质又有差异,递送难度又不存在本质区别,对于(duìyú)唐玄宗(tángxuánzōng)和杨贵妃来说,岭南荔枝应是首选。

本文也许不是(búshì)定论,但以下问题恐怕是相关研究者不可回避的:

*《唐国史补》以及杜甫等与杨贵妃同时代(tóngshídài)人都认为荔枝来自南海,唐人指(zhǐ)岭南难道仅仅是为了“罪贵妃”?

*从汉代和北宋事例来看(láikàn),超远距离驿送鲜荔枝技术上可行。

*唐代(tángdài)有巴蜀进贡荔枝的(de)记录,但可能不是鲜荔枝。且多数为唐后期。

*唐人有可能(kěnéng)有保鲜技术,我们并不掌握其细节,但也不能断言唐代毫无措施。从汉(cónghàn)、宋等(sòngděng)史料来看,如果不考虑成本,实现荔枝长时间保鲜是可以做到的。

*路途远近是(shì)问题,行路难易也是问题,蜀道短,但蜀道难,照样难以在四五日内到达长安(chángān),“巴蜀说”所依据的(de)“优势”可能并不存在或者说优势甚小,这是必须考量的一个问题。

荔枝贡研究,实际上牵涉到我们(wǒmen)以何种视野看待古代的技术问题。

我们(wǒmen)经常用今天的(de)(de)科学思维(sīwéi)和逻辑水准试图去解释古代所有的技术问题(wèntí)。其实很多时候,看待中国技术史的各种成就必须坚持“点、线、面结合”的原则,既要明了传统技术曾经达到过的高度(所谓各个“点”),又要顾及传统技术“经验科学”特色所塑造的继承模式(所谓“线”),还要考虑这项技术是否得到发扬光大,能否转化成(zhuǎnhuàchéng)公共技术,从而对当代及未来产生重大影响(所谓“面”)。

并非所有的技术成就都会经历点-线-面(miàn)的历程,有的“点”永远是“点”,未能产生(chǎnshēng)深远影响,但不能就此否定这个“点”的存在。

人类历史上的“技术树(shù)”很多枝杈(zhīchà)是枯死了的,就(jiù)如唐代荔枝保鲜,它本属于乡野技能之事,进入贡籍后也属于伎术官员之事,在“百工之人,君子不齿”的思想(sīxiǎng)环境中,当然不入掌握史语权的士大夫之法眼,在史料中留下印记的几率(jīlǜ)也就缩小了,但是种种侧面证据显示,它可能的确存在过。它在史料中的阙如,导致了今人(jīnrén)研究视野的偏差。

秦岭西安至宁陕段秋景(qiūjǐng)。新华社记者 刘潇 摄

既然路上耗时可能并没有天壤之别,又有保鲜(bǎoxiān)技术,那么能决定荔枝贡地的因素,应该就是荔枝自身的品质(pǐnzhì)。

显然,巴蜀荔枝品质不如岭南,也(yě)不如闽地。《唐国史补》就说(shuō):“南海所生,尤胜蜀者。”宋代罗大经《鹤林玉露·丙编》卷四也曾说闽地荔枝“奇妙香味皆可仆视泸戎。”包括前揭宋徽宗运送(yùnsòng)鲜(xiān)荔枝之事,所运也是闽地荔枝。

有(yǒu)张九龄《荔枝赋》渲染于前,又有高力士影响在侧,荔枝品质又有差异,递送难度又不存在本质区别,对于(duìyú)唐玄宗(tángxuánzōng)和杨贵妃来说,岭南荔枝应是首选。

本文也许不是(búshì)定论,但以下问题恐怕是相关研究者不可回避的:

*《唐国史补》以及杜甫等与杨贵妃同时代(tóngshídài)人都认为荔枝来自南海,唐人指(zhǐ)岭南难道仅仅是为了“罪贵妃”?

*从汉代和北宋事例来看(láikàn),超远距离驿送鲜荔枝技术上可行。

*唐代(tángdài)有巴蜀进贡荔枝的(de)记录,但可能不是鲜荔枝。且多数为唐后期。

*唐人有可能(kěnéng)有保鲜技术,我们并不掌握其细节,但也不能断言唐代毫无措施。从汉(cónghàn)、宋等(sòngděng)史料来看,如果不考虑成本,实现荔枝长时间保鲜是可以做到的。

*路途远近是(shì)问题,行路难易也是问题,蜀道短,但蜀道难,照样难以在四五日内到达长安(chángān),“巴蜀说”所依据的(de)“优势”可能并不存在或者说优势甚小,这是必须考量的一个问题。

荔枝贡研究,实际上牵涉到我们(wǒmen)以何种视野看待古代的技术问题。

我们(wǒmen)经常用今天的(de)(de)科学思维(sīwéi)和逻辑水准试图去解释古代所有的技术问题(wèntí)。其实很多时候,看待中国技术史的各种成就必须坚持“点、线、面结合”的原则,既要明了传统技术曾经达到过的高度(所谓各个“点”),又要顾及传统技术“经验科学”特色所塑造的继承模式(所谓“线”),还要考虑这项技术是否得到发扬光大,能否转化成(zhuǎnhuàchéng)公共技术,从而对当代及未来产生重大影响(所谓“面”)。

并非所有的技术成就都会经历点-线-面(miàn)的历程,有的“点”永远是“点”,未能产生(chǎnshēng)深远影响,但不能就此否定这个“点”的存在。

人类历史上的“技术树(shù)”很多枝杈(zhīchà)是枯死了的,就(jiù)如唐代荔枝保鲜,它本属于乡野技能之事,进入贡籍后也属于伎术官员之事,在“百工之人,君子不齿”的思想(sīxiǎng)环境中,当然不入掌握史语权的士大夫之法眼,在史料中留下印记的几率(jīlǜ)也就缩小了,但是种种侧面证据显示,它可能的确存在过。它在史料中的阙如,导致了今人(jīnrén)研究视野的偏差。

近日,《长安的荔枝(lìzhī)(lìzhī)》电视剧版正在热播,天宝荔枝贡来自哪里成为大家热议的话题。

中国古代荔枝产地(dì),除今两广外,还有四川和福建等地。《唐国史补》及与杨贵妃同时期的杜甫、鲍防等诗句均表明(biǎomíng),荔枝贡来自岭南。但因荔枝保鲜期短,加之岭南路遥,至宋代开始有人(yǒurén)认为天宝荔枝来自巴蜀,此说一直影响到现代史学界,且有成为(chéngwéi)社会共识的趋势。

果真如此吗?我们在探究荔枝究竟(jiūjìng)来自哪里的同时,还需要意识到,我们以何种视野看待(kàndài)古代的技术问题。

有关天宝(tiānbǎo)荔枝贡,最有名的记载当为杜牧《过华清宫》:“长安回望绣成堆,山顶千门次第开。一骑红尘妃子笑,无人知是(zhīshì)荔枝来。”经此诗渲染,荔枝几乎已“符号化(fúhàohuà)”,成为唐玄宗(tángxuánzōng)、杨贵妃奢靡生活之象征。不过,《过华清宫》一诗中并未指出荔枝产地。

《长安的荔枝》电视剧版(bǎn)的局部海报。

《唐国史补》则曰:“杨贵妃生于蜀(shǔ),好食荔枝。南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞驰以进(yǐjìn)。”也就是说杨贵妃儿时经历使得她爱上荔枝,后来(hòulái)发现岭南荔枝滋味胜于蜀,所以自此由岭南进贡。张九龄开元(kāiyuán)时期曾作《荔枝赋》,序言盛赞岭南荔枝之美:“南海郡出荔枝焉(yān),每至季夏,其实乃熟,状甚环诡,味特甘滋,百果之中,无一可比。”

历史学家严耕望在《天宝荔枝道》中认为,可能是(shì)张九龄(zhāngjiǔlíng)使得岭南荔枝蜚声京城,贵妃慕名。陕西师范大学唐史研究所所长杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝的情结(qíngjié)》中则认为是岭南出身的高力士向(xiàng)杨贵妃建议的结果。

一些当时人(rén)的记载也(yě)证明献于南海荔枝并非虚事。杜甫《病橘》诗曰:“忆昔南海使,奔腾献荔支。”唐天宝末年进(jìn)士鲍防《杂感诗》:“五月荔枝初破颜,朝离象郡夕函关。雁飞不到桂阳岭,马走先过林邑山。”《新唐书》卷二二:“帝幸骊山,杨贵妃生日,命小部张乐长生殿,因奏(yīnzòu)新曲,未有名,会南方进荔枝,因名曰荔枝香。”这(zhè)一条(yītiáo)在(zài)乐史所著《杨妃外传》也有载:“明皇在骊山,命小部音声于长生殿奏新曲,未有名。会南海进荔枝,因名《荔枝香》。”内容虽大同小异,但“南海进荔枝”已明确了此处“南方”指的就是(jiùshì)岭南。

晚唐(wǎntáng)郑谷《荔枝》:“平昔谁相爱,骊山遇贵妃。枉教生处远,愁见(chóujiàn)摘来稀。晚夺红霞色,晴欺瘴日威。南荒何所恋,为尔即忘归。”唐人语境(yǔjìng)中,“瘴日”“南荒”等常代指岭南(lǐngnán),可见至晚唐,贵妃荔枝来自岭南的认知并未改变。

但这里(zhèlǐ)有一大问题令人困扰(kùnrǎo)不解:荔枝容易腐烂,保鲜期短,而岭南路途遥远,如何做到按期到达?

《长安的荔枝》电视剧版(bǎn)的局部海报。

《唐国史补》则曰:“杨贵妃生于蜀(shǔ),好食荔枝。南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞驰以进(yǐjìn)。”也就是说杨贵妃儿时经历使得她爱上荔枝,后来(hòulái)发现岭南荔枝滋味胜于蜀,所以自此由岭南进贡。张九龄开元(kāiyuán)时期曾作《荔枝赋》,序言盛赞岭南荔枝之美:“南海郡出荔枝焉(yān),每至季夏,其实乃熟,状甚环诡,味特甘滋,百果之中,无一可比。”

历史学家严耕望在《天宝荔枝道》中认为,可能是(shì)张九龄(zhāngjiǔlíng)使得岭南荔枝蜚声京城,贵妃慕名。陕西师范大学唐史研究所所长杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝的情结(qíngjié)》中则认为是岭南出身的高力士向(xiàng)杨贵妃建议的结果。

一些当时人(rén)的记载也(yě)证明献于南海荔枝并非虚事。杜甫《病橘》诗曰:“忆昔南海使,奔腾献荔支。”唐天宝末年进(jìn)士鲍防《杂感诗》:“五月荔枝初破颜,朝离象郡夕函关。雁飞不到桂阳岭,马走先过林邑山。”《新唐书》卷二二:“帝幸骊山,杨贵妃生日,命小部张乐长生殿,因奏(yīnzòu)新曲,未有名,会南方进荔枝,因名曰荔枝香。”这(zhè)一条(yītiáo)在(zài)乐史所著《杨妃外传》也有载:“明皇在骊山,命小部音声于长生殿奏新曲,未有名。会南海进荔枝,因名《荔枝香》。”内容虽大同小异,但“南海进荔枝”已明确了此处“南方”指的就是(jiùshì)岭南。

晚唐(wǎntáng)郑谷《荔枝》:“平昔谁相爱,骊山遇贵妃。枉教生处远,愁见(chóujiàn)摘来稀。晚夺红霞色,晴欺瘴日威。南荒何所恋,为尔即忘归。”唐人语境(yǔjìng)中,“瘴日”“南荒”等常代指岭南(lǐngnán),可见至晚唐,贵妃荔枝来自岭南的认知并未改变。

但这里(zhèlǐ)有一大问题令人困扰(kùnrǎo)不解:荔枝容易腐烂,保鲜期短,而岭南路途遥远,如何做到按期到达?

6月5日,在广东茂名高州市分界镇,果农分拣荔枝鲜果。新华社记者 邓华(dènghuá) 摄(shè)

《旧唐书·白居易传》就一再强调荔枝(lìzhī)易变质的特性:“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣”。这句话(huà)就是目前(mùqián)“巴蜀说”的立论依据。

岭南若以广州为起点(qǐdiǎn),“去(qù)西京五千四百四十七里(lǐ)”,北上有三路可选,距离最长的是“西北至东都取桂州路五千四百八十五里”,其他“西北至上都取郴州(chēnzhōu)路四千二百一十里,取虔州大庾岭五千二百一十里”。的确,岭南路途遥远,以至于(yǐzhìyú)朝廷为之特设“南选”,而正常的行旅花费数月都是常事,娇贵的荔枝早已腐烂。

正因如此,自北宋以后,人们倾向于荔枝来自巴蜀(bāshǔ)。

有来自(zì)涪州说。宋人范成大《吴船录》卷(juǎn)下云:“自眉、嘉至此,皆产荔枝。唐以涪州任贡,杨太真所嗜,去州数里,有妃子园,然其品实不高。”《舆地纪胜》卷一七四“涪州”条也称:“妃子园,在州之西,去城十五里。百余株颗肥内(肉)肥,唐杨妃所喜。”《方舆(fāngyú)胜览》卷六八引《洋川志》载:“杨贵妃嗜生(shìshēng)荔支(lìzhī),诏驿自涪陵(fúlíng)……。”苏轼《荔支叹》诗曰:“永元荔支来交州(jiāozhōu),天宝岁贡取之涪。至今欲食林甫肉,无人举觞酹伯游。”

有认为是忠州的,《碧鸡漫志》卷四:“《脞(cuǒ)说(shuō)》云:‘太真妃好食荔枝,每岁忠州置急递上(shàng)进,五日至都。’”此事亦见于《能改斋漫录》卷三,《脞说》即北宋初期的张君房《缙绅脞说》。

也有(yǒu)根据杜诗认为来自(láizì)于戎州的,杜甫《解闷十二首》:“忆过泸戎摘荔枝,青枫隐映石逶迤。京华应见无颜色,红颗酸甜只自知。”

实际上(shíjìshàng)天宝时期戎州(róngzhōu)的确有荔枝进贡,但(dàn)并非鲜荔枝,而是荔枝煎(jiān)。《通典》卷六“天宝贡”曾提到南溪郡(即戎州)的荔枝煎贡物:“南溪郡贡葛十疋,六月进荔枝煎。今戎州。”戎州荔枝煎可能是当地长期的贡物,非新鲜荔枝。

荔枝的确容易腐败,难以长时间保存,所以这一点就成为本文(běnwén)问题(wèntí)的节点。笔者认为,这个问题似不可(bùkě)依据常识轻易下定论,岭南说依旧不可轻易否定,关键点有三:

第一,荔枝有无办法长时间(zhǎngshíjiān)保鲜?

第二,岭南道远,蜀道(shǔdào)路短,可是蜀道运输效率如何?

第三,唐代以前和以后,有无超远路途进贡鲜荔枝的案例(ànlì)?

古今思维模式不同,按照近现代思维模式对古人技术(jìshù)进行揣测(chuǎicè),可能就会与真正的(de)古人技术之路大相径庭。更何况(gènghékuàng)现今技术思想是(shì)工业时代思维,是基于技术本身和社会成本的综合考量。但是,假如为所爱不计成本呢?在不计成本的情况下,古人所做的事情可能是今人难以揣测的。

6月5日,在广东茂名高州市分界镇,果农分拣荔枝鲜果。新华社记者 邓华(dènghuá) 摄(shè)

《旧唐书·白居易传》就一再强调荔枝(lìzhī)易变质的特性:“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣”。这句话(huà)就是目前(mùqián)“巴蜀说”的立论依据。

岭南若以广州为起点(qǐdiǎn),“去(qù)西京五千四百四十七里(lǐ)”,北上有三路可选,距离最长的是“西北至东都取桂州路五千四百八十五里”,其他“西北至上都取郴州(chēnzhōu)路四千二百一十里,取虔州大庾岭五千二百一十里”。的确,岭南路途遥远,以至于(yǐzhìyú)朝廷为之特设“南选”,而正常的行旅花费数月都是常事,娇贵的荔枝早已腐烂。

正因如此,自北宋以后,人们倾向于荔枝来自巴蜀(bāshǔ)。

有来自(zì)涪州说。宋人范成大《吴船录》卷(juǎn)下云:“自眉、嘉至此,皆产荔枝。唐以涪州任贡,杨太真所嗜,去州数里,有妃子园,然其品实不高。”《舆地纪胜》卷一七四“涪州”条也称:“妃子园,在州之西,去城十五里。百余株颗肥内(肉)肥,唐杨妃所喜。”《方舆(fāngyú)胜览》卷六八引《洋川志》载:“杨贵妃嗜生(shìshēng)荔支(lìzhī),诏驿自涪陵(fúlíng)……。”苏轼《荔支叹》诗曰:“永元荔支来交州(jiāozhōu),天宝岁贡取之涪。至今欲食林甫肉,无人举觞酹伯游。”

有认为是忠州的,《碧鸡漫志》卷四:“《脞(cuǒ)说(shuō)》云:‘太真妃好食荔枝,每岁忠州置急递上(shàng)进,五日至都。’”此事亦见于《能改斋漫录》卷三,《脞说》即北宋初期的张君房《缙绅脞说》。

也有(yǒu)根据杜诗认为来自(láizì)于戎州的,杜甫《解闷十二首》:“忆过泸戎摘荔枝,青枫隐映石逶迤。京华应见无颜色,红颗酸甜只自知。”

实际上(shíjìshàng)天宝时期戎州(róngzhōu)的确有荔枝进贡,但(dàn)并非鲜荔枝,而是荔枝煎(jiān)。《通典》卷六“天宝贡”曾提到南溪郡(即戎州)的荔枝煎贡物:“南溪郡贡葛十疋,六月进荔枝煎。今戎州。”戎州荔枝煎可能是当地长期的贡物,非新鲜荔枝。

荔枝的确容易腐败,难以长时间保存,所以这一点就成为本文(běnwén)问题(wèntí)的节点。笔者认为,这个问题似不可(bùkě)依据常识轻易下定论,岭南说依旧不可轻易否定,关键点有三:

第一,荔枝有无办法长时间(zhǎngshíjiān)保鲜?

第二,岭南道远,蜀道(shǔdào)路短,可是蜀道运输效率如何?

第三,唐代以前和以后,有无超远路途进贡鲜荔枝的案例(ànlì)?

古今思维模式不同,按照近现代思维模式对古人技术(jìshù)进行揣测(chuǎicè),可能就会与真正的(de)古人技术之路大相径庭。更何况(gènghékuàng)现今技术思想是(shì)工业时代思维,是基于技术本身和社会成本的综合考量。但是,假如为所爱不计成本呢?在不计成本的情况下,古人所做的事情可能是今人难以揣测的。

重庆涪陵段南沱镇睦和村紧靠长江的(de)荔枝果园(2020年7月14日摄,无人机照片)。新华社记者 刘潺(liúchán) 摄

现在看来,那时荔枝保鲜期大概比“四五日”多,而且(érqiě)大约有(yǒu)特别的驿送制度。

其实,白居易那句话是有前提的,就是“若离(ruòlí)本枝”,即指单独的荔枝(lìzhī)颗果而言(éryán)。事实也是如此,单独的荔枝颗果容易变质,但若连枝摘下,保鲜期便会有效加长。古人的确也是这么(zhème)做的,甚至于“荔枝”一名的由来,可能就是对这一行为的描述。

荔枝(lìzhī)最早在司马相如《上林赋》中被称为“离支”,钱伟《“荔枝”释名》:“在上古汉语中‘离’有割取之意,如‘牛羊之肺,离而不(bù)提心’(《礼记·少仪》),句中的(de)‘离’就是‘割取’。‘支’通‘枝’。……古人已经认识(rènshí)到这种水果的一个显著特点:不能离开(líkāi)枝叶,假如连枝割下,保鲜期会加长。”

另外《扶南记》云:“南海郡(jùn)多荔枝树,荔枝为名者,以其结实时,枝条弱而蒂牢,不可摘取,以刀斧劙取其枝,故以为(yǐwéi)名。”劙通剺,分割之意,也就是说荔枝是“砍下来(kǎnxiàlái)的枝子”的意思。

唐代荔枝保鲜史料阙如(quērú),但宋代有多条史料,文同《谢任泸州师中(shīzhōng)寄荔支》:“有客来(kèlái)山中,云附泸南信。开门得君书,欢喜失鄙吝。筠奁包荔子,四角俱封印(fēngyìn)。……相煎求拆观,颗颗红且润。”筠奁即竹制筒盒,这是一种用竹制容器密封保存的方式。

重庆涪陵段南沱镇睦和村紧靠长江的(de)荔枝果园(2020年7月14日摄,无人机照片)。新华社记者 刘潺(liúchán) 摄

现在看来,那时荔枝保鲜期大概比“四五日”多,而且(érqiě)大约有(yǒu)特别的驿送制度。

其实,白居易那句话是有前提的,就是“若离(ruòlí)本枝”,即指单独的荔枝(lìzhī)颗果而言(éryán)。事实也是如此,单独的荔枝颗果容易变质,但若连枝摘下,保鲜期便会有效加长。古人的确也是这么(zhème)做的,甚至于“荔枝”一名的由来,可能就是对这一行为的描述。

荔枝(lìzhī)最早在司马相如《上林赋》中被称为“离支”,钱伟《“荔枝”释名》:“在上古汉语中‘离’有割取之意,如‘牛羊之肺,离而不(bù)提心’(《礼记·少仪》),句中的(de)‘离’就是‘割取’。‘支’通‘枝’。……古人已经认识(rènshí)到这种水果的一个显著特点:不能离开(líkāi)枝叶,假如连枝割下,保鲜期会加长。”

另外《扶南记》云:“南海郡(jùn)多荔枝树,荔枝为名者,以其结实时,枝条弱而蒂牢,不可摘取,以刀斧劙取其枝,故以为(yǐwéi)名。”劙通剺,分割之意,也就是说荔枝是“砍下来(kǎnxiàlái)的枝子”的意思。

唐代荔枝保鲜史料阙如(quērú),但宋代有多条史料,文同《谢任泸州师中(shīzhōng)寄荔支》:“有客来(kèlái)山中,云附泸南信。开门得君书,欢喜失鄙吝。筠奁包荔子,四角俱封印(fēngyìn)。……相煎求拆观,颗颗红且润。”筠奁即竹制筒盒,这是一种用竹制容器密封保存的方式。

《长安的(de)荔枝》电视剧版中,使用双层瓮+竹制容器的方法带枝运送(yùnsòng)荔枝。

这是短途运输,宋代还有别的(de)办法保证鲜荔枝的长途运输。

宋徽宗时期,太师蔡京自(càijīngzì)仙游选荔枝栽瓦瓮中,以海船运出湄洲湾直抵汴京(biànjīng)。《三山志》卷三九《土俗类·土贡》:“宣和间,以小株结实者置瓦器(wǎqì)中,航海至阙下,移植宣和殿”,还有诗云:“蜜移造化出闽山,禁御新栽荔子丹。琼液乍凝仙(níngxiān)掌露,绛苞初绽水精丸。酒酣国艳非珠粉(fēizhūfěn),风泛天香转蕙兰。何必红尘飞一骑,芬芬数本座中看。”这是(zhèshì)整枝移植。自福建湄洲湾直抵汴京,路途(lùtú)也很不短,尚能保鲜。据此,宋人还特地嘲笑唐人“何必红尘飞一骑”。

明代(míngdài)也有多种方式,明初朱权《臞仙神隐》云:“收生荔枝(lìzhī),临熟(línshú)时……以新芭蕉截断,连根插上亦可。”即将将熟荔枝树枝插在芭蕉上,可能是借此吸取水分和营养,保证荔枝在连枝摘下(zhāixià)后进一步成长、保鲜。

清代荔枝保鲜的记载更多,例如屈大均曾提出“蜜水(mìshuǐ)荔枝”保鲜法,就是“就树摘完好者,留蒂寸(liúdìcùn)许蜡封之,乃剪(jiǎn)去蒂,复以蜡封剪口,以蜜水满浸,经数月,味色不变。是予(yǔ)终岁皆有鲜荔枝之饱。”这可能就类似于现在(xiànzài)的糖水罐头,唐“口味贡”中的“蜜浸荔枝”可能就属此类。还(hái)曾出现整枝甚至整树运输,乾隆帝《食荔枝有感》小注(xiǎozhù):“闽中岁进荔枝,多连树本,鲜摘,色味绝佳。”但因为成本昂贵,即使皇帝也不能啖饱。

《长安的(de)荔枝》电视剧版中,使用双层瓮+竹制容器的方法带枝运送(yùnsòng)荔枝。

这是短途运输,宋代还有别的(de)办法保证鲜荔枝的长途运输。

宋徽宗时期,太师蔡京自(càijīngzì)仙游选荔枝栽瓦瓮中,以海船运出湄洲湾直抵汴京(biànjīng)。《三山志》卷三九《土俗类·土贡》:“宣和间,以小株结实者置瓦器(wǎqì)中,航海至阙下,移植宣和殿”,还有诗云:“蜜移造化出闽山,禁御新栽荔子丹。琼液乍凝仙(níngxiān)掌露,绛苞初绽水精丸。酒酣国艳非珠粉(fēizhūfěn),风泛天香转蕙兰。何必红尘飞一骑,芬芬数本座中看。”这是(zhèshì)整枝移植。自福建湄洲湾直抵汴京,路途(lùtú)也很不短,尚能保鲜。据此,宋人还特地嘲笑唐人“何必红尘飞一骑”。

明代(míngdài)也有多种方式,明初朱权《臞仙神隐》云:“收生荔枝(lìzhī),临熟(línshú)时……以新芭蕉截断,连根插上亦可。”即将将熟荔枝树枝插在芭蕉上,可能是借此吸取水分和营养,保证荔枝在连枝摘下(zhāixià)后进一步成长、保鲜。

清代荔枝保鲜的记载更多,例如屈大均曾提出“蜜水(mìshuǐ)荔枝”保鲜法,就是“就树摘完好者,留蒂寸(liúdìcùn)许蜡封之,乃剪(jiǎn)去蒂,复以蜡封剪口,以蜜水满浸,经数月,味色不变。是予(yǔ)终岁皆有鲜荔枝之饱。”这可能就类似于现在(xiànzài)的糖水罐头,唐“口味贡”中的“蜜浸荔枝”可能就属此类。还(hái)曾出现整枝甚至整树运输,乾隆帝《食荔枝有感》小注(xiǎozhù):“闽中岁进荔枝,多连树本,鲜摘,色味绝佳。”但因为成本昂贵,即使皇帝也不能啖饱。

清代罗聘作《罗聘荔枝图轴(túzhóu)》。图 | 故宫博物院官网

保鲜(bǎoxiān)措施之外,毫无疑问最要紧的是传递速度。早(zǎo)在汉代即有飞邮荔枝之事。汉武帝(hànwǔdì)破南越始得知荔枝美味,曾试图移植,当然,这种不顾环境条件的做法自然无果而终。

“汉武帝元鼎六年(前(qián)111),破南越起扶荔宫。宫以荔枝得名。……荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者,连年(liánnián)犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳(shí)矣(yǐ)。”

汉代由岭南进贡荔枝的手段是(shì)设置专门的驿送制度,《后汉书》卷四:“旧南海献龙眼、荔支,十里一置,五里一候,奔腾阻险,死者继路。”置即驿站,候为锥形里程碑,“十里”“五里”的距离(jùlí)大大小于一般的驿站距离,铺费但(dàn)好处是可以频繁换马,保证冲刺速度,用这种速度来保证荔枝的新鲜。当然,和唐代(tángdài)一样,推测(tuīcè)可能(kěnéng)也有保鲜技术,只是细节缺乏记载。

杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝(lìzhī)的(de)情结》一文中计算,假如快马加鞭,频繁换马(huànmǎ),唐代由(yóu)岭南到长安时间可以缩短为11天。11天送达的荔枝,如果再加上合适的保鲜手段,纵然不算新鲜,也不能称腐败。

前有汉代南海献荔枝,后有北宋(běisòng)闽地进贡,都(dōu)侧面印证鲜荔枝超远距离运输完全有可能。

在怀疑(huáiyí)岭南道路迂远而选择(xuǎnzé)“巴蜀说”的时候,需要面对一个很重要的问题:蜀道虽然短,但(dàn)险峻,能够保证短时间送达吗?“蜀道难”绝非空论。

“荔枝(lìzhī)道”这一专称概念最早或(huò)见于吴焘的《川中杂识》:“今子午尚有荔枝道,盖当时南海与涪州并进荔枝。”

清代罗聘作《罗聘荔枝图轴(túzhóu)》。图 | 故宫博物院官网

保鲜(bǎoxiān)措施之外,毫无疑问最要紧的是传递速度。早(zǎo)在汉代即有飞邮荔枝之事。汉武帝(hànwǔdì)破南越始得知荔枝美味,曾试图移植,当然,这种不顾环境条件的做法自然无果而终。

“汉武帝元鼎六年(前(qián)111),破南越起扶荔宫。宫以荔枝得名。……荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者,连年(liánnián)犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳(shí)矣(yǐ)。”

汉代由岭南进贡荔枝的手段是(shì)设置专门的驿送制度,《后汉书》卷四:“旧南海献龙眼、荔支,十里一置,五里一候,奔腾阻险,死者继路。”置即驿站,候为锥形里程碑,“十里”“五里”的距离(jùlí)大大小于一般的驿站距离,铺费但(dàn)好处是可以频繁换马,保证冲刺速度,用这种速度来保证荔枝的新鲜。当然,和唐代(tángdài)一样,推测(tuīcè)可能(kěnéng)也有保鲜技术,只是细节缺乏记载。

杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝(lìzhī)的(de)情结》一文中计算,假如快马加鞭,频繁换马(huànmǎ),唐代由(yóu)岭南到长安时间可以缩短为11天。11天送达的荔枝,如果再加上合适的保鲜手段,纵然不算新鲜,也不能称腐败。

前有汉代南海献荔枝,后有北宋(běisòng)闽地进贡,都(dōu)侧面印证鲜荔枝超远距离运输完全有可能。

在怀疑(huáiyí)岭南道路迂远而选择(xuǎnzé)“巴蜀说”的时候,需要面对一个很重要的问题:蜀道虽然短,但(dàn)险峻,能够保证短时间送达吗?“蜀道难”绝非空论。

“荔枝(lìzhī)道”这一专称概念最早或(huò)见于吴焘的《川中杂识》:“今子午尚有荔枝道,盖当时南海与涪州并进荔枝。”

陕西(shǎnxī)镇巴县复建的荔枝古道上的驿站。新华社记者 郑昕 摄

“荔枝道”自涪州至长安(chángān)“约两千里,绝不逾二千一百里”,虽然一路遇到山脉和山地不作强行翻越,巧妙利用天然河谷突破(tūpò)障碍,但是路途并非一马平川。据笔者统计,“荔枝道”整段,需翻越大巴山、秦岭两座大型山脉,还要通过(tōngguò)川东平行褶皱山地,穿越七里山、明月山等,循(xún)河谷至少9条:包括容溪水、新宁水、州河、洋水、长安河、月河、冷水河、洵河、沣水,其间还要经过栈道、石桥(shíqiáo)、老林、石梯,可以说是险路与平路并存,险路如此之多,栈道宽度又(yòu)仅容错身(shēn),在这条道路上快马冲刺难度极大(jídà)。

至开元二十七年(739),唐代(tángdài)已有一千六百三十九所驿站,三十里一驿,包括“二百六十所(èrbǎiliùshísuǒ)水驿,一千二百九十七所陆驿,八十六所水陆相兼。若地势险阻及须依水草,不必三十里。”对于驿传(yìchuán)速度(sùdù),《唐六典》也有记载“凡陆行之程:马日七十里,步及驴五十里,车三十里……转运(zhuǎnyùn)、征敛、送纳,皆准程而节其迟速。”

如遇重要情况如军报等,递送更为迅速,如唐制(tángzhì)“赦日行五百里”。安史之乱爆发(bàofā)时,玄宗在华清宫,六日后即天宝十四载(755)十一月甲子(jiǎzi)至庚午得知军报,范阳“去西京二千五百二十三里”,驰驿速度也就是一天500里左右(zuǒyòu)。

在不考虑蜀道难度的情况下,在“荔枝道”上(shàng)运送鲜荔枝,初估需要四至五日的时间,但这样的设定过于理想化。若按《洋川志》所说三日到达(dàodá),要日驰700里,远超唐制(tángzhì)最高速度。

马种问题也值得(dé)考虑。“荔枝道”属于蜀道“难于上青天”的性质,路程不平顺,若要如汉代般使马匹始终保持冲刺速度,就要(jiùyào)缩短唐制所设定的距离,小于30里(lǐ)。期间还要翻山越岭,有些路段可能实在难行,还得使用善于(shànyú)行走山地但是冲刺能力差的蜀马,“有山坂险峻之处及江南、岭南(lǐngnán)暑湿不宜大马处,兼置蜀马”。蜀马个头矮小,善于爬坡但不善于急速奔驰,时速会进一步降低(jiàngdī)。无论是日驰(rìchí)500里还是日驰700里,在所谓(suǒwèi)“荔枝道”上均不可能。巴蜀荔枝难以在所谓四五日保鲜期内到达长安。

陕西(shǎnxī)镇巴县复建的荔枝古道上的驿站。新华社记者 郑昕 摄

“荔枝道”自涪州至长安(chángān)“约两千里,绝不逾二千一百里”,虽然一路遇到山脉和山地不作强行翻越,巧妙利用天然河谷突破(tūpò)障碍,但是路途并非一马平川。据笔者统计,“荔枝道”整段,需翻越大巴山、秦岭两座大型山脉,还要通过(tōngguò)川东平行褶皱山地,穿越七里山、明月山等,循(xún)河谷至少9条:包括容溪水、新宁水、州河、洋水、长安河、月河、冷水河、洵河、沣水,其间还要经过栈道、石桥(shíqiáo)、老林、石梯,可以说是险路与平路并存,险路如此之多,栈道宽度又(yòu)仅容错身(shēn),在这条道路上快马冲刺难度极大(jídà)。

至开元二十七年(739),唐代(tángdài)已有一千六百三十九所驿站,三十里一驿,包括“二百六十所(èrbǎiliùshísuǒ)水驿,一千二百九十七所陆驿,八十六所水陆相兼。若地势险阻及须依水草,不必三十里。”对于驿传(yìchuán)速度(sùdù),《唐六典》也有记载“凡陆行之程:马日七十里,步及驴五十里,车三十里……转运(zhuǎnyùn)、征敛、送纳,皆准程而节其迟速。”

如遇重要情况如军报等,递送更为迅速,如唐制(tángzhì)“赦日行五百里”。安史之乱爆发(bàofā)时,玄宗在华清宫,六日后即天宝十四载(755)十一月甲子(jiǎzi)至庚午得知军报,范阳“去西京二千五百二十三里”,驰驿速度也就是一天500里左右(zuǒyòu)。

在不考虑蜀道难度的情况下,在“荔枝道”上(shàng)运送鲜荔枝,初估需要四至五日的时间,但这样的设定过于理想化。若按《洋川志》所说三日到达(dàodá),要日驰700里,远超唐制(tángzhì)最高速度。

马种问题也值得(dé)考虑。“荔枝道”属于蜀道“难于上青天”的性质,路程不平顺,若要如汉代般使马匹始终保持冲刺速度,就要(jiùyào)缩短唐制所设定的距离,小于30里(lǐ)。期间还要翻山越岭,有些路段可能实在难行,还得使用善于(shànyú)行走山地但是冲刺能力差的蜀马,“有山坂险峻之处及江南、岭南(lǐngnán)暑湿不宜大马处,兼置蜀马”。蜀马个头矮小,善于爬坡但不善于急速奔驰,时速会进一步降低(jiàngdī)。无论是日驰(rìchí)500里还是日驰700里,在所谓(suǒwèi)“荔枝道”上均不可能。巴蜀荔枝难以在所谓四五日保鲜期内到达长安。

秦岭西安至宁陕段秋景(qiūjǐng)。新华社记者 刘潇 摄

既然路上耗时可能并没有天壤之别,又有保鲜(bǎoxiān)技术,那么能决定荔枝贡地的因素,应该就是荔枝自身的品质(pǐnzhì)。

显然,巴蜀荔枝品质不如岭南,也(yě)不如闽地。《唐国史补》就说(shuō):“南海所生,尤胜蜀者。”宋代罗大经《鹤林玉露·丙编》卷四也曾说闽地荔枝“奇妙香味皆可仆视泸戎。”包括前揭宋徽宗运送(yùnsòng)鲜(xiān)荔枝之事,所运也是闽地荔枝。

有(yǒu)张九龄《荔枝赋》渲染于前,又有高力士影响在侧,荔枝品质又有差异,递送难度又不存在本质区别,对于(duìyú)唐玄宗(tángxuánzōng)和杨贵妃来说,岭南荔枝应是首选。

本文也许不是(búshì)定论,但以下问题恐怕是相关研究者不可回避的:

*《唐国史补》以及杜甫等与杨贵妃同时代(tóngshídài)人都认为荔枝来自南海,唐人指(zhǐ)岭南难道仅仅是为了“罪贵妃”?

*从汉代和北宋事例来看(láikàn),超远距离驿送鲜荔枝技术上可行。

*唐代(tángdài)有巴蜀进贡荔枝的(de)记录,但可能不是鲜荔枝。且多数为唐后期。

*唐人有可能(kěnéng)有保鲜技术,我们并不掌握其细节,但也不能断言唐代毫无措施。从汉(cónghàn)、宋等(sòngděng)史料来看,如果不考虑成本,实现荔枝长时间保鲜是可以做到的。

*路途远近是(shì)问题,行路难易也是问题,蜀道短,但蜀道难,照样难以在四五日内到达长安(chángān),“巴蜀说”所依据的(de)“优势”可能并不存在或者说优势甚小,这是必须考量的一个问题。

荔枝贡研究,实际上牵涉到我们(wǒmen)以何种视野看待古代的技术问题。

我们(wǒmen)经常用今天的(de)(de)科学思维(sīwéi)和逻辑水准试图去解释古代所有的技术问题(wèntí)。其实很多时候,看待中国技术史的各种成就必须坚持“点、线、面结合”的原则,既要明了传统技术曾经达到过的高度(所谓各个“点”),又要顾及传统技术“经验科学”特色所塑造的继承模式(所谓“线”),还要考虑这项技术是否得到发扬光大,能否转化成(zhuǎnhuàchéng)公共技术,从而对当代及未来产生重大影响(所谓“面”)。

并非所有的技术成就都会经历点-线-面(miàn)的历程,有的“点”永远是“点”,未能产生(chǎnshēng)深远影响,但不能就此否定这个“点”的存在。

人类历史上的“技术树(shù)”很多枝杈(zhīchà)是枯死了的,就(jiù)如唐代荔枝保鲜,它本属于乡野技能之事,进入贡籍后也属于伎术官员之事,在“百工之人,君子不齿”的思想(sīxiǎng)环境中,当然不入掌握史语权的士大夫之法眼,在史料中留下印记的几率(jīlǜ)也就缩小了,但是种种侧面证据显示,它可能的确存在过。它在史料中的阙如,导致了今人(jīnrén)研究视野的偏差。

秦岭西安至宁陕段秋景(qiūjǐng)。新华社记者 刘潇 摄

既然路上耗时可能并没有天壤之别,又有保鲜(bǎoxiān)技术,那么能决定荔枝贡地的因素,应该就是荔枝自身的品质(pǐnzhì)。

显然,巴蜀荔枝品质不如岭南,也(yě)不如闽地。《唐国史补》就说(shuō):“南海所生,尤胜蜀者。”宋代罗大经《鹤林玉露·丙编》卷四也曾说闽地荔枝“奇妙香味皆可仆视泸戎。”包括前揭宋徽宗运送(yùnsòng)鲜(xiān)荔枝之事,所运也是闽地荔枝。

有(yǒu)张九龄《荔枝赋》渲染于前,又有高力士影响在侧,荔枝品质又有差异,递送难度又不存在本质区别,对于(duìyú)唐玄宗(tángxuánzōng)和杨贵妃来说,岭南荔枝应是首选。

本文也许不是(búshì)定论,但以下问题恐怕是相关研究者不可回避的:

*《唐国史补》以及杜甫等与杨贵妃同时代(tóngshídài)人都认为荔枝来自南海,唐人指(zhǐ)岭南难道仅仅是为了“罪贵妃”?

*从汉代和北宋事例来看(láikàn),超远距离驿送鲜荔枝技术上可行。

*唐代(tángdài)有巴蜀进贡荔枝的(de)记录,但可能不是鲜荔枝。且多数为唐后期。

*唐人有可能(kěnéng)有保鲜技术,我们并不掌握其细节,但也不能断言唐代毫无措施。从汉(cónghàn)、宋等(sòngděng)史料来看,如果不考虑成本,实现荔枝长时间保鲜是可以做到的。

*路途远近是(shì)问题,行路难易也是问题,蜀道短,但蜀道难,照样难以在四五日内到达长安(chángān),“巴蜀说”所依据的(de)“优势”可能并不存在或者说优势甚小,这是必须考量的一个问题。

荔枝贡研究,实际上牵涉到我们(wǒmen)以何种视野看待古代的技术问题。

我们(wǒmen)经常用今天的(de)(de)科学思维(sīwéi)和逻辑水准试图去解释古代所有的技术问题(wèntí)。其实很多时候,看待中国技术史的各种成就必须坚持“点、线、面结合”的原则,既要明了传统技术曾经达到过的高度(所谓各个“点”),又要顾及传统技术“经验科学”特色所塑造的继承模式(所谓“线”),还要考虑这项技术是否得到发扬光大,能否转化成(zhuǎnhuàchéng)公共技术,从而对当代及未来产生重大影响(所谓“面”)。

并非所有的技术成就都会经历点-线-面(miàn)的历程,有的“点”永远是“点”,未能产生(chǎnshēng)深远影响,但不能就此否定这个“点”的存在。

人类历史上的“技术树(shù)”很多枝杈(zhīchà)是枯死了的,就(jiù)如唐代荔枝保鲜,它本属于乡野技能之事,进入贡籍后也属于伎术官员之事,在“百工之人,君子不齿”的思想(sīxiǎng)环境中,当然不入掌握史语权的士大夫之法眼,在史料中留下印记的几率(jīlǜ)也就缩小了,但是种种侧面证据显示,它可能的确存在过。它在史料中的阙如,导致了今人(jīnrén)研究视野的偏差。

《长安的荔枝》电视剧版(bǎn)的局部海报。

《唐国史补》则曰:“杨贵妃生于蜀(shǔ),好食荔枝。南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞驰以进(yǐjìn)。”也就是说杨贵妃儿时经历使得她爱上荔枝,后来(hòulái)发现岭南荔枝滋味胜于蜀,所以自此由岭南进贡。张九龄开元(kāiyuán)时期曾作《荔枝赋》,序言盛赞岭南荔枝之美:“南海郡出荔枝焉(yān),每至季夏,其实乃熟,状甚环诡,味特甘滋,百果之中,无一可比。”

历史学家严耕望在《天宝荔枝道》中认为,可能是(shì)张九龄(zhāngjiǔlíng)使得岭南荔枝蜚声京城,贵妃慕名。陕西师范大学唐史研究所所长杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝的情结(qíngjié)》中则认为是岭南出身的高力士向(xiàng)杨贵妃建议的结果。

一些当时人(rén)的记载也(yě)证明献于南海荔枝并非虚事。杜甫《病橘》诗曰:“忆昔南海使,奔腾献荔支。”唐天宝末年进(jìn)士鲍防《杂感诗》:“五月荔枝初破颜,朝离象郡夕函关。雁飞不到桂阳岭,马走先过林邑山。”《新唐书》卷二二:“帝幸骊山,杨贵妃生日,命小部张乐长生殿,因奏(yīnzòu)新曲,未有名,会南方进荔枝,因名曰荔枝香。”这(zhè)一条(yītiáo)在(zài)乐史所著《杨妃外传》也有载:“明皇在骊山,命小部音声于长生殿奏新曲,未有名。会南海进荔枝,因名《荔枝香》。”内容虽大同小异,但“南海进荔枝”已明确了此处“南方”指的就是(jiùshì)岭南。

晚唐(wǎntáng)郑谷《荔枝》:“平昔谁相爱,骊山遇贵妃。枉教生处远,愁见(chóujiàn)摘来稀。晚夺红霞色,晴欺瘴日威。南荒何所恋,为尔即忘归。”唐人语境(yǔjìng)中,“瘴日”“南荒”等常代指岭南(lǐngnán),可见至晚唐,贵妃荔枝来自岭南的认知并未改变。

但这里(zhèlǐ)有一大问题令人困扰(kùnrǎo)不解:荔枝容易腐烂,保鲜期短,而岭南路途遥远,如何做到按期到达?

《长安的荔枝》电视剧版(bǎn)的局部海报。

《唐国史补》则曰:“杨贵妃生于蜀(shǔ),好食荔枝。南海所生,尤胜蜀者,故每岁飞驰以进(yǐjìn)。”也就是说杨贵妃儿时经历使得她爱上荔枝,后来(hòulái)发现岭南荔枝滋味胜于蜀,所以自此由岭南进贡。张九龄开元(kāiyuán)时期曾作《荔枝赋》,序言盛赞岭南荔枝之美:“南海郡出荔枝焉(yān),每至季夏,其实乃熟,状甚环诡,味特甘滋,百果之中,无一可比。”

历史学家严耕望在《天宝荔枝道》中认为,可能是(shì)张九龄(zhāngjiǔlíng)使得岭南荔枝蜚声京城,贵妃慕名。陕西师范大学唐史研究所所长杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝的情结(qíngjié)》中则认为是岭南出身的高力士向(xiàng)杨贵妃建议的结果。

一些当时人(rén)的记载也(yě)证明献于南海荔枝并非虚事。杜甫《病橘》诗曰:“忆昔南海使,奔腾献荔支。”唐天宝末年进(jìn)士鲍防《杂感诗》:“五月荔枝初破颜,朝离象郡夕函关。雁飞不到桂阳岭,马走先过林邑山。”《新唐书》卷二二:“帝幸骊山,杨贵妃生日,命小部张乐长生殿,因奏(yīnzòu)新曲,未有名,会南方进荔枝,因名曰荔枝香。”这(zhè)一条(yītiáo)在(zài)乐史所著《杨妃外传》也有载:“明皇在骊山,命小部音声于长生殿奏新曲,未有名。会南海进荔枝,因名《荔枝香》。”内容虽大同小异,但“南海进荔枝”已明确了此处“南方”指的就是(jiùshì)岭南。

晚唐(wǎntáng)郑谷《荔枝》:“平昔谁相爱,骊山遇贵妃。枉教生处远,愁见(chóujiàn)摘来稀。晚夺红霞色,晴欺瘴日威。南荒何所恋,为尔即忘归。”唐人语境(yǔjìng)中,“瘴日”“南荒”等常代指岭南(lǐngnán),可见至晚唐,贵妃荔枝来自岭南的认知并未改变。

但这里(zhèlǐ)有一大问题令人困扰(kùnrǎo)不解:荔枝容易腐烂,保鲜期短,而岭南路途遥远,如何做到按期到达?

6月5日,在广东茂名高州市分界镇,果农分拣荔枝鲜果。新华社记者 邓华(dènghuá) 摄(shè)

《旧唐书·白居易传》就一再强调荔枝(lìzhī)易变质的特性:“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣”。这句话(huà)就是目前(mùqián)“巴蜀说”的立论依据。

岭南若以广州为起点(qǐdiǎn),“去(qù)西京五千四百四十七里(lǐ)”,北上有三路可选,距离最长的是“西北至东都取桂州路五千四百八十五里”,其他“西北至上都取郴州(chēnzhōu)路四千二百一十里,取虔州大庾岭五千二百一十里”。的确,岭南路途遥远,以至于(yǐzhìyú)朝廷为之特设“南选”,而正常的行旅花费数月都是常事,娇贵的荔枝早已腐烂。

正因如此,自北宋以后,人们倾向于荔枝来自巴蜀(bāshǔ)。

有来自(zì)涪州说。宋人范成大《吴船录》卷(juǎn)下云:“自眉、嘉至此,皆产荔枝。唐以涪州任贡,杨太真所嗜,去州数里,有妃子园,然其品实不高。”《舆地纪胜》卷一七四“涪州”条也称:“妃子园,在州之西,去城十五里。百余株颗肥内(肉)肥,唐杨妃所喜。”《方舆(fāngyú)胜览》卷六八引《洋川志》载:“杨贵妃嗜生(shìshēng)荔支(lìzhī),诏驿自涪陵(fúlíng)……。”苏轼《荔支叹》诗曰:“永元荔支来交州(jiāozhōu),天宝岁贡取之涪。至今欲食林甫肉,无人举觞酹伯游。”

有认为是忠州的,《碧鸡漫志》卷四:“《脞(cuǒ)说(shuō)》云:‘太真妃好食荔枝,每岁忠州置急递上(shàng)进,五日至都。’”此事亦见于《能改斋漫录》卷三,《脞说》即北宋初期的张君房《缙绅脞说》。

也有(yǒu)根据杜诗认为来自(láizì)于戎州的,杜甫《解闷十二首》:“忆过泸戎摘荔枝,青枫隐映石逶迤。京华应见无颜色,红颗酸甜只自知。”

实际上(shíjìshàng)天宝时期戎州(róngzhōu)的确有荔枝进贡,但(dàn)并非鲜荔枝,而是荔枝煎(jiān)。《通典》卷六“天宝贡”曾提到南溪郡(即戎州)的荔枝煎贡物:“南溪郡贡葛十疋,六月进荔枝煎。今戎州。”戎州荔枝煎可能是当地长期的贡物,非新鲜荔枝。

荔枝的确容易腐败,难以长时间保存,所以这一点就成为本文(běnwén)问题(wèntí)的节点。笔者认为,这个问题似不可(bùkě)依据常识轻易下定论,岭南说依旧不可轻易否定,关键点有三:

第一,荔枝有无办法长时间(zhǎngshíjiān)保鲜?

第二,岭南道远,蜀道(shǔdào)路短,可是蜀道运输效率如何?

第三,唐代以前和以后,有无超远路途进贡鲜荔枝的案例(ànlì)?

古今思维模式不同,按照近现代思维模式对古人技术(jìshù)进行揣测(chuǎicè),可能就会与真正的(de)古人技术之路大相径庭。更何况(gènghékuàng)现今技术思想是(shì)工业时代思维,是基于技术本身和社会成本的综合考量。但是,假如为所爱不计成本呢?在不计成本的情况下,古人所做的事情可能是今人难以揣测的。

6月5日,在广东茂名高州市分界镇,果农分拣荔枝鲜果。新华社记者 邓华(dènghuá) 摄(shè)

《旧唐书·白居易传》就一再强调荔枝(lìzhī)易变质的特性:“若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣”。这句话(huà)就是目前(mùqián)“巴蜀说”的立论依据。

岭南若以广州为起点(qǐdiǎn),“去(qù)西京五千四百四十七里(lǐ)”,北上有三路可选,距离最长的是“西北至东都取桂州路五千四百八十五里”,其他“西北至上都取郴州(chēnzhōu)路四千二百一十里,取虔州大庾岭五千二百一十里”。的确,岭南路途遥远,以至于(yǐzhìyú)朝廷为之特设“南选”,而正常的行旅花费数月都是常事,娇贵的荔枝早已腐烂。

正因如此,自北宋以后,人们倾向于荔枝来自巴蜀(bāshǔ)。

有来自(zì)涪州说。宋人范成大《吴船录》卷(juǎn)下云:“自眉、嘉至此,皆产荔枝。唐以涪州任贡,杨太真所嗜,去州数里,有妃子园,然其品实不高。”《舆地纪胜》卷一七四“涪州”条也称:“妃子园,在州之西,去城十五里。百余株颗肥内(肉)肥,唐杨妃所喜。”《方舆(fāngyú)胜览》卷六八引《洋川志》载:“杨贵妃嗜生(shìshēng)荔支(lìzhī),诏驿自涪陵(fúlíng)……。”苏轼《荔支叹》诗曰:“永元荔支来交州(jiāozhōu),天宝岁贡取之涪。至今欲食林甫肉,无人举觞酹伯游。”

有认为是忠州的,《碧鸡漫志》卷四:“《脞(cuǒ)说(shuō)》云:‘太真妃好食荔枝,每岁忠州置急递上(shàng)进,五日至都。’”此事亦见于《能改斋漫录》卷三,《脞说》即北宋初期的张君房《缙绅脞说》。

也有(yǒu)根据杜诗认为来自(láizì)于戎州的,杜甫《解闷十二首》:“忆过泸戎摘荔枝,青枫隐映石逶迤。京华应见无颜色,红颗酸甜只自知。”

实际上(shíjìshàng)天宝时期戎州(róngzhōu)的确有荔枝进贡,但(dàn)并非鲜荔枝,而是荔枝煎(jiān)。《通典》卷六“天宝贡”曾提到南溪郡(即戎州)的荔枝煎贡物:“南溪郡贡葛十疋,六月进荔枝煎。今戎州。”戎州荔枝煎可能是当地长期的贡物,非新鲜荔枝。

荔枝的确容易腐败,难以长时间保存,所以这一点就成为本文(běnwén)问题(wèntí)的节点。笔者认为,这个问题似不可(bùkě)依据常识轻易下定论,岭南说依旧不可轻易否定,关键点有三:

第一,荔枝有无办法长时间(zhǎngshíjiān)保鲜?

第二,岭南道远,蜀道(shǔdào)路短,可是蜀道运输效率如何?

第三,唐代以前和以后,有无超远路途进贡鲜荔枝的案例(ànlì)?

古今思维模式不同,按照近现代思维模式对古人技术(jìshù)进行揣测(chuǎicè),可能就会与真正的(de)古人技术之路大相径庭。更何况(gènghékuàng)现今技术思想是(shì)工业时代思维,是基于技术本身和社会成本的综合考量。但是,假如为所爱不计成本呢?在不计成本的情况下,古人所做的事情可能是今人难以揣测的。

重庆涪陵段南沱镇睦和村紧靠长江的(de)荔枝果园(2020年7月14日摄,无人机照片)。新华社记者 刘潺(liúchán) 摄

现在看来,那时荔枝保鲜期大概比“四五日”多,而且(érqiě)大约有(yǒu)特别的驿送制度。

其实,白居易那句话是有前提的,就是“若离(ruòlí)本枝”,即指单独的荔枝(lìzhī)颗果而言(éryán)。事实也是如此,单独的荔枝颗果容易变质,但若连枝摘下,保鲜期便会有效加长。古人的确也是这么(zhème)做的,甚至于“荔枝”一名的由来,可能就是对这一行为的描述。

荔枝(lìzhī)最早在司马相如《上林赋》中被称为“离支”,钱伟《“荔枝”释名》:“在上古汉语中‘离’有割取之意,如‘牛羊之肺,离而不(bù)提心’(《礼记·少仪》),句中的(de)‘离’就是‘割取’。‘支’通‘枝’。……古人已经认识(rènshí)到这种水果的一个显著特点:不能离开(líkāi)枝叶,假如连枝割下,保鲜期会加长。”

另外《扶南记》云:“南海郡(jùn)多荔枝树,荔枝为名者,以其结实时,枝条弱而蒂牢,不可摘取,以刀斧劙取其枝,故以为(yǐwéi)名。”劙通剺,分割之意,也就是说荔枝是“砍下来(kǎnxiàlái)的枝子”的意思。

唐代荔枝保鲜史料阙如(quērú),但宋代有多条史料,文同《谢任泸州师中(shīzhōng)寄荔支》:“有客来(kèlái)山中,云附泸南信。开门得君书,欢喜失鄙吝。筠奁包荔子,四角俱封印(fēngyìn)。……相煎求拆观,颗颗红且润。”筠奁即竹制筒盒,这是一种用竹制容器密封保存的方式。

重庆涪陵段南沱镇睦和村紧靠长江的(de)荔枝果园(2020年7月14日摄,无人机照片)。新华社记者 刘潺(liúchán) 摄

现在看来,那时荔枝保鲜期大概比“四五日”多,而且(érqiě)大约有(yǒu)特别的驿送制度。

其实,白居易那句话是有前提的,就是“若离(ruòlí)本枝”,即指单独的荔枝(lìzhī)颗果而言(éryán)。事实也是如此,单独的荔枝颗果容易变质,但若连枝摘下,保鲜期便会有效加长。古人的确也是这么(zhème)做的,甚至于“荔枝”一名的由来,可能就是对这一行为的描述。

荔枝(lìzhī)最早在司马相如《上林赋》中被称为“离支”,钱伟《“荔枝”释名》:“在上古汉语中‘离’有割取之意,如‘牛羊之肺,离而不(bù)提心’(《礼记·少仪》),句中的(de)‘离’就是‘割取’。‘支’通‘枝’。……古人已经认识(rènshí)到这种水果的一个显著特点:不能离开(líkāi)枝叶,假如连枝割下,保鲜期会加长。”

另外《扶南记》云:“南海郡(jùn)多荔枝树,荔枝为名者,以其结实时,枝条弱而蒂牢,不可摘取,以刀斧劙取其枝,故以为(yǐwéi)名。”劙通剺,分割之意,也就是说荔枝是“砍下来(kǎnxiàlái)的枝子”的意思。

唐代荔枝保鲜史料阙如(quērú),但宋代有多条史料,文同《谢任泸州师中(shīzhōng)寄荔支》:“有客来(kèlái)山中,云附泸南信。开门得君书,欢喜失鄙吝。筠奁包荔子,四角俱封印(fēngyìn)。……相煎求拆观,颗颗红且润。”筠奁即竹制筒盒,这是一种用竹制容器密封保存的方式。

《长安的(de)荔枝》电视剧版中,使用双层瓮+竹制容器的方法带枝运送(yùnsòng)荔枝。

这是短途运输,宋代还有别的(de)办法保证鲜荔枝的长途运输。

宋徽宗时期,太师蔡京自(càijīngzì)仙游选荔枝栽瓦瓮中,以海船运出湄洲湾直抵汴京(biànjīng)。《三山志》卷三九《土俗类·土贡》:“宣和间,以小株结实者置瓦器(wǎqì)中,航海至阙下,移植宣和殿”,还有诗云:“蜜移造化出闽山,禁御新栽荔子丹。琼液乍凝仙(níngxiān)掌露,绛苞初绽水精丸。酒酣国艳非珠粉(fēizhūfěn),风泛天香转蕙兰。何必红尘飞一骑,芬芬数本座中看。”这是(zhèshì)整枝移植。自福建湄洲湾直抵汴京,路途(lùtú)也很不短,尚能保鲜。据此,宋人还特地嘲笑唐人“何必红尘飞一骑”。

明代(míngdài)也有多种方式,明初朱权《臞仙神隐》云:“收生荔枝(lìzhī),临熟(línshú)时……以新芭蕉截断,连根插上亦可。”即将将熟荔枝树枝插在芭蕉上,可能是借此吸取水分和营养,保证荔枝在连枝摘下(zhāixià)后进一步成长、保鲜。

清代荔枝保鲜的记载更多,例如屈大均曾提出“蜜水(mìshuǐ)荔枝”保鲜法,就是“就树摘完好者,留蒂寸(liúdìcùn)许蜡封之,乃剪(jiǎn)去蒂,复以蜡封剪口,以蜜水满浸,经数月,味色不变。是予(yǔ)终岁皆有鲜荔枝之饱。”这可能就类似于现在(xiànzài)的糖水罐头,唐“口味贡”中的“蜜浸荔枝”可能就属此类。还(hái)曾出现整枝甚至整树运输,乾隆帝《食荔枝有感》小注(xiǎozhù):“闽中岁进荔枝,多连树本,鲜摘,色味绝佳。”但因为成本昂贵,即使皇帝也不能啖饱。

《长安的(de)荔枝》电视剧版中,使用双层瓮+竹制容器的方法带枝运送(yùnsòng)荔枝。

这是短途运输,宋代还有别的(de)办法保证鲜荔枝的长途运输。

宋徽宗时期,太师蔡京自(càijīngzì)仙游选荔枝栽瓦瓮中,以海船运出湄洲湾直抵汴京(biànjīng)。《三山志》卷三九《土俗类·土贡》:“宣和间,以小株结实者置瓦器(wǎqì)中,航海至阙下,移植宣和殿”,还有诗云:“蜜移造化出闽山,禁御新栽荔子丹。琼液乍凝仙(níngxiān)掌露,绛苞初绽水精丸。酒酣国艳非珠粉(fēizhūfěn),风泛天香转蕙兰。何必红尘飞一骑,芬芬数本座中看。”这是(zhèshì)整枝移植。自福建湄洲湾直抵汴京,路途(lùtú)也很不短,尚能保鲜。据此,宋人还特地嘲笑唐人“何必红尘飞一骑”。

明代(míngdài)也有多种方式,明初朱权《臞仙神隐》云:“收生荔枝(lìzhī),临熟(línshú)时……以新芭蕉截断,连根插上亦可。”即将将熟荔枝树枝插在芭蕉上,可能是借此吸取水分和营养,保证荔枝在连枝摘下(zhāixià)后进一步成长、保鲜。

清代荔枝保鲜的记载更多,例如屈大均曾提出“蜜水(mìshuǐ)荔枝”保鲜法,就是“就树摘完好者,留蒂寸(liúdìcùn)许蜡封之,乃剪(jiǎn)去蒂,复以蜡封剪口,以蜜水满浸,经数月,味色不变。是予(yǔ)终岁皆有鲜荔枝之饱。”这可能就类似于现在(xiànzài)的糖水罐头,唐“口味贡”中的“蜜浸荔枝”可能就属此类。还(hái)曾出现整枝甚至整树运输,乾隆帝《食荔枝有感》小注(xiǎozhù):“闽中岁进荔枝,多连树本,鲜摘,色味绝佳。”但因为成本昂贵,即使皇帝也不能啖饱。

清代罗聘作《罗聘荔枝图轴(túzhóu)》。图 | 故宫博物院官网

保鲜(bǎoxiān)措施之外,毫无疑问最要紧的是传递速度。早(zǎo)在汉代即有飞邮荔枝之事。汉武帝(hànwǔdì)破南越始得知荔枝美味,曾试图移植,当然,这种不顾环境条件的做法自然无果而终。

“汉武帝元鼎六年(前(qián)111),破南越起扶荔宫。宫以荔枝得名。……荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者,连年(liánnián)犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳(shí)矣(yǐ)。”

汉代由岭南进贡荔枝的手段是(shì)设置专门的驿送制度,《后汉书》卷四:“旧南海献龙眼、荔支,十里一置,五里一候,奔腾阻险,死者继路。”置即驿站,候为锥形里程碑,“十里”“五里”的距离(jùlí)大大小于一般的驿站距离,铺费但(dàn)好处是可以频繁换马,保证冲刺速度,用这种速度来保证荔枝的新鲜。当然,和唐代(tángdài)一样,推测(tuīcè)可能(kěnéng)也有保鲜技术,只是细节缺乏记载。

杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝(lìzhī)的(de)情结》一文中计算,假如快马加鞭,频繁换马(huànmǎ),唐代由(yóu)岭南到长安时间可以缩短为11天。11天送达的荔枝,如果再加上合适的保鲜手段,纵然不算新鲜,也不能称腐败。

前有汉代南海献荔枝,后有北宋(běisòng)闽地进贡,都(dōu)侧面印证鲜荔枝超远距离运输完全有可能。

在怀疑(huáiyí)岭南道路迂远而选择(xuǎnzé)“巴蜀说”的时候,需要面对一个很重要的问题:蜀道虽然短,但(dàn)险峻,能够保证短时间送达吗?“蜀道难”绝非空论。

“荔枝(lìzhī)道”这一专称概念最早或(huò)见于吴焘的《川中杂识》:“今子午尚有荔枝道,盖当时南海与涪州并进荔枝。”

清代罗聘作《罗聘荔枝图轴(túzhóu)》。图 | 故宫博物院官网

保鲜(bǎoxiān)措施之外,毫无疑问最要紧的是传递速度。早(zǎo)在汉代即有飞邮荔枝之事。汉武帝(hànwǔdì)破南越始得知荔枝美味,曾试图移植,当然,这种不顾环境条件的做法自然无果而终。

“汉武帝元鼎六年(前(qián)111),破南越起扶荔宫。宫以荔枝得名。……荔枝自交趾移植百株于庭,无一生者,连年(liánnián)犹移植不息。后数岁,偶一株稍茂,终无华实,帝亦珍惜之。一旦萎死,守吏坐诛者数十人,遂不复莳(shí)矣(yǐ)。”

汉代由岭南进贡荔枝的手段是(shì)设置专门的驿送制度,《后汉书》卷四:“旧南海献龙眼、荔支,十里一置,五里一候,奔腾阻险,死者继路。”置即驿站,候为锥形里程碑,“十里”“五里”的距离(jùlí)大大小于一般的驿站距离,铺费但(dàn)好处是可以频繁换马,保证冲刺速度,用这种速度来保证荔枝的新鲜。当然,和唐代(tángdài)一样,推测(tuīcè)可能(kěnéng)也有保鲜技术,只是细节缺乏记载。

杜文玉在《杨贵妃、高力士与荔枝(lìzhī)的(de)情结》一文中计算,假如快马加鞭,频繁换马(huànmǎ),唐代由(yóu)岭南到长安时间可以缩短为11天。11天送达的荔枝,如果再加上合适的保鲜手段,纵然不算新鲜,也不能称腐败。

前有汉代南海献荔枝,后有北宋(běisòng)闽地进贡,都(dōu)侧面印证鲜荔枝超远距离运输完全有可能。

在怀疑(huáiyí)岭南道路迂远而选择(xuǎnzé)“巴蜀说”的时候,需要面对一个很重要的问题:蜀道虽然短,但(dàn)险峻,能够保证短时间送达吗?“蜀道难”绝非空论。

“荔枝(lìzhī)道”这一专称概念最早或(huò)见于吴焘的《川中杂识》:“今子午尚有荔枝道,盖当时南海与涪州并进荔枝。”

陕西(shǎnxī)镇巴县复建的荔枝古道上的驿站。新华社记者 郑昕 摄

“荔枝道”自涪州至长安(chángān)“约两千里,绝不逾二千一百里”,虽然一路遇到山脉和山地不作强行翻越,巧妙利用天然河谷突破(tūpò)障碍,但是路途并非一马平川。据笔者统计,“荔枝道”整段,需翻越大巴山、秦岭两座大型山脉,还要通过(tōngguò)川东平行褶皱山地,穿越七里山、明月山等,循(xún)河谷至少9条:包括容溪水、新宁水、州河、洋水、长安河、月河、冷水河、洵河、沣水,其间还要经过栈道、石桥(shíqiáo)、老林、石梯,可以说是险路与平路并存,险路如此之多,栈道宽度又(yòu)仅容错身(shēn),在这条道路上快马冲刺难度极大(jídà)。

至开元二十七年(739),唐代(tángdài)已有一千六百三十九所驿站,三十里一驿,包括“二百六十所(èrbǎiliùshísuǒ)水驿,一千二百九十七所陆驿,八十六所水陆相兼。若地势险阻及须依水草,不必三十里。”对于驿传(yìchuán)速度(sùdù),《唐六典》也有记载“凡陆行之程:马日七十里,步及驴五十里,车三十里……转运(zhuǎnyùn)、征敛、送纳,皆准程而节其迟速。”

如遇重要情况如军报等,递送更为迅速,如唐制(tángzhì)“赦日行五百里”。安史之乱爆发(bàofā)时,玄宗在华清宫,六日后即天宝十四载(755)十一月甲子(jiǎzi)至庚午得知军报,范阳“去西京二千五百二十三里”,驰驿速度也就是一天500里左右(zuǒyòu)。

在不考虑蜀道难度的情况下,在“荔枝道”上(shàng)运送鲜荔枝,初估需要四至五日的时间,但这样的设定过于理想化。若按《洋川志》所说三日到达(dàodá),要日驰700里,远超唐制(tángzhì)最高速度。

马种问题也值得(dé)考虑。“荔枝道”属于蜀道“难于上青天”的性质,路程不平顺,若要如汉代般使马匹始终保持冲刺速度,就要(jiùyào)缩短唐制所设定的距离,小于30里(lǐ)。期间还要翻山越岭,有些路段可能实在难行,还得使用善于(shànyú)行走山地但是冲刺能力差的蜀马,“有山坂险峻之处及江南、岭南(lǐngnán)暑湿不宜大马处,兼置蜀马”。蜀马个头矮小,善于爬坡但不善于急速奔驰,时速会进一步降低(jiàngdī)。无论是日驰(rìchí)500里还是日驰700里,在所谓(suǒwèi)“荔枝道”上均不可能。巴蜀荔枝难以在所谓四五日保鲜期内到达长安。

陕西(shǎnxī)镇巴县复建的荔枝古道上的驿站。新华社记者 郑昕 摄

“荔枝道”自涪州至长安(chángān)“约两千里,绝不逾二千一百里”,虽然一路遇到山脉和山地不作强行翻越,巧妙利用天然河谷突破(tūpò)障碍,但是路途并非一马平川。据笔者统计,“荔枝道”整段,需翻越大巴山、秦岭两座大型山脉,还要通过(tōngguò)川东平行褶皱山地,穿越七里山、明月山等,循(xún)河谷至少9条:包括容溪水、新宁水、州河、洋水、长安河、月河、冷水河、洵河、沣水,其间还要经过栈道、石桥(shíqiáo)、老林、石梯,可以说是险路与平路并存,险路如此之多,栈道宽度又(yòu)仅容错身(shēn),在这条道路上快马冲刺难度极大(jídà)。

至开元二十七年(739),唐代(tángdài)已有一千六百三十九所驿站,三十里一驿,包括“二百六十所(èrbǎiliùshísuǒ)水驿,一千二百九十七所陆驿,八十六所水陆相兼。若地势险阻及须依水草,不必三十里。”对于驿传(yìchuán)速度(sùdù),《唐六典》也有记载“凡陆行之程:马日七十里,步及驴五十里,车三十里……转运(zhuǎnyùn)、征敛、送纳,皆准程而节其迟速。”

如遇重要情况如军报等,递送更为迅速,如唐制(tángzhì)“赦日行五百里”。安史之乱爆发(bàofā)时,玄宗在华清宫,六日后即天宝十四载(755)十一月甲子(jiǎzi)至庚午得知军报,范阳“去西京二千五百二十三里”,驰驿速度也就是一天500里左右(zuǒyòu)。

在不考虑蜀道难度的情况下,在“荔枝道”上(shàng)运送鲜荔枝,初估需要四至五日的时间,但这样的设定过于理想化。若按《洋川志》所说三日到达(dàodá),要日驰700里,远超唐制(tángzhì)最高速度。

马种问题也值得(dé)考虑。“荔枝道”属于蜀道“难于上青天”的性质,路程不平顺,若要如汉代般使马匹始终保持冲刺速度,就要(jiùyào)缩短唐制所设定的距离,小于30里(lǐ)。期间还要翻山越岭,有些路段可能实在难行,还得使用善于(shànyú)行走山地但是冲刺能力差的蜀马,“有山坂险峻之处及江南、岭南(lǐngnán)暑湿不宜大马处,兼置蜀马”。蜀马个头矮小,善于爬坡但不善于急速奔驰,时速会进一步降低(jiàngdī)。无论是日驰(rìchí)500里还是日驰700里,在所谓(suǒwèi)“荔枝道”上均不可能。巴蜀荔枝难以在所谓四五日保鲜期内到达长安。

秦岭西安至宁陕段秋景(qiūjǐng)。新华社记者 刘潇 摄

既然路上耗时可能并没有天壤之别,又有保鲜(bǎoxiān)技术,那么能决定荔枝贡地的因素,应该就是荔枝自身的品质(pǐnzhì)。

显然,巴蜀荔枝品质不如岭南,也(yě)不如闽地。《唐国史补》就说(shuō):“南海所生,尤胜蜀者。”宋代罗大经《鹤林玉露·丙编》卷四也曾说闽地荔枝“奇妙香味皆可仆视泸戎。”包括前揭宋徽宗运送(yùnsòng)鲜(xiān)荔枝之事,所运也是闽地荔枝。

有(yǒu)张九龄《荔枝赋》渲染于前,又有高力士影响在侧,荔枝品质又有差异,递送难度又不存在本质区别,对于(duìyú)唐玄宗(tángxuánzōng)和杨贵妃来说,岭南荔枝应是首选。

本文也许不是(búshì)定论,但以下问题恐怕是相关研究者不可回避的:

*《唐国史补》以及杜甫等与杨贵妃同时代(tóngshídài)人都认为荔枝来自南海,唐人指(zhǐ)岭南难道仅仅是为了“罪贵妃”?

*从汉代和北宋事例来看(láikàn),超远距离驿送鲜荔枝技术上可行。

*唐代(tángdài)有巴蜀进贡荔枝的(de)记录,但可能不是鲜荔枝。且多数为唐后期。

*唐人有可能(kěnéng)有保鲜技术,我们并不掌握其细节,但也不能断言唐代毫无措施。从汉(cónghàn)、宋等(sòngděng)史料来看,如果不考虑成本,实现荔枝长时间保鲜是可以做到的。

*路途远近是(shì)问题,行路难易也是问题,蜀道短,但蜀道难,照样难以在四五日内到达长安(chángān),“巴蜀说”所依据的(de)“优势”可能并不存在或者说优势甚小,这是必须考量的一个问题。

荔枝贡研究,实际上牵涉到我们(wǒmen)以何种视野看待古代的技术问题。

我们(wǒmen)经常用今天的(de)(de)科学思维(sīwéi)和逻辑水准试图去解释古代所有的技术问题(wèntí)。其实很多时候,看待中国技术史的各种成就必须坚持“点、线、面结合”的原则,既要明了传统技术曾经达到过的高度(所谓各个“点”),又要顾及传统技术“经验科学”特色所塑造的继承模式(所谓“线”),还要考虑这项技术是否得到发扬光大,能否转化成(zhuǎnhuàchéng)公共技术,从而对当代及未来产生重大影响(所谓“面”)。

并非所有的技术成就都会经历点-线-面(miàn)的历程,有的“点”永远是“点”,未能产生(chǎnshēng)深远影响,但不能就此否定这个“点”的存在。

人类历史上的“技术树(shù)”很多枝杈(zhīchà)是枯死了的,就(jiù)如唐代荔枝保鲜,它本属于乡野技能之事,进入贡籍后也属于伎术官员之事,在“百工之人,君子不齿”的思想(sīxiǎng)环境中,当然不入掌握史语权的士大夫之法眼,在史料中留下印记的几率(jīlǜ)也就缩小了,但是种种侧面证据显示,它可能的确存在过。它在史料中的阙如,导致了今人(jīnrén)研究视野的偏差。

秦岭西安至宁陕段秋景(qiūjǐng)。新华社记者 刘潇 摄

既然路上耗时可能并没有天壤之别,又有保鲜(bǎoxiān)技术,那么能决定荔枝贡地的因素,应该就是荔枝自身的品质(pǐnzhì)。

显然,巴蜀荔枝品质不如岭南,也(yě)不如闽地。《唐国史补》就说(shuō):“南海所生,尤胜蜀者。”宋代罗大经《鹤林玉露·丙编》卷四也曾说闽地荔枝“奇妙香味皆可仆视泸戎。”包括前揭宋徽宗运送(yùnsòng)鲜(xiān)荔枝之事,所运也是闽地荔枝。

有(yǒu)张九龄《荔枝赋》渲染于前,又有高力士影响在侧,荔枝品质又有差异,递送难度又不存在本质区别,对于(duìyú)唐玄宗(tángxuánzōng)和杨贵妃来说,岭南荔枝应是首选。

本文也许不是(búshì)定论,但以下问题恐怕是相关研究者不可回避的:

*《唐国史补》以及杜甫等与杨贵妃同时代(tóngshídài)人都认为荔枝来自南海,唐人指(zhǐ)岭南难道仅仅是为了“罪贵妃”?

*从汉代和北宋事例来看(láikàn),超远距离驿送鲜荔枝技术上可行。

*唐代(tángdài)有巴蜀进贡荔枝的(de)记录,但可能不是鲜荔枝。且多数为唐后期。

*唐人有可能(kěnéng)有保鲜技术,我们并不掌握其细节,但也不能断言唐代毫无措施。从汉(cónghàn)、宋等(sòngděng)史料来看,如果不考虑成本,实现荔枝长时间保鲜是可以做到的。

*路途远近是(shì)问题,行路难易也是问题,蜀道短,但蜀道难,照样难以在四五日内到达长安(chángān),“巴蜀说”所依据的(de)“优势”可能并不存在或者说优势甚小,这是必须考量的一个问题。

荔枝贡研究,实际上牵涉到我们(wǒmen)以何种视野看待古代的技术问题。

我们(wǒmen)经常用今天的(de)(de)科学思维(sīwéi)和逻辑水准试图去解释古代所有的技术问题(wèntí)。其实很多时候,看待中国技术史的各种成就必须坚持“点、线、面结合”的原则,既要明了传统技术曾经达到过的高度(所谓各个“点”),又要顾及传统技术“经验科学”特色所塑造的继承模式(所谓“线”),还要考虑这项技术是否得到发扬光大,能否转化成(zhuǎnhuàchéng)公共技术,从而对当代及未来产生重大影响(所谓“面”)。

并非所有的技术成就都会经历点-线-面(miàn)的历程,有的“点”永远是“点”,未能产生(chǎnshēng)深远影响,但不能就此否定这个“点”的存在。

人类历史上的“技术树(shù)”很多枝杈(zhīchà)是枯死了的,就(jiù)如唐代荔枝保鲜,它本属于乡野技能之事,进入贡籍后也属于伎术官员之事,在“百工之人,君子不齿”的思想(sīxiǎng)环境中,当然不入掌握史语权的士大夫之法眼,在史料中留下印记的几率(jīlǜ)也就缩小了,但是种种侧面证据显示,它可能的确存在过。它在史料中的阙如,导致了今人(jīnrén)研究视野的偏差。

相关推荐

评论列表

暂无评论,快抢沙发吧~

欢迎 你 发表评论: